绿孔雀的柳暗和花明

孔雀是少有的具有全民认知基础并受到喜爱的鸟类,但民众却绝少了解到孔雀其实是有两种的,绿孔雀(Pavo muticus)和蓝孔雀(Pavo cristatus)(图1~2,绿孔雀与蓝孔雀的冠羽、面部裸皮、颈羽、肩羽等部位的形态及颜色显著不同),绿孔雀又名孔鸟、越鸟,当前主要分布于我国云南及东南亚等地,也是我国本土唯一的原生孔雀,而蓝孔雀也叫印度孔雀,主要分布于印度、斯里兰卡等地。

图1 绿孔雀(©Ayuwat Jearwattanakanok)

图2 蓝孔雀(©L. Olsen)

中国本土只有绿孔雀一种,而大家脑海中的孔雀却普遍为国外蓝孔雀的形象,绿孔雀形象却长期模糊乃至缺位,盖因当前全球的绿孔雀种群都处于濒危状况,即便是在国内孔雀故乡的云南,总数量也不过500只左右,分布区域十分偏远,这些年来,绿孔雀在云南一直鲜为人知的艰难生存着。中国绿孔雀是为何陷入到当前的处境的?它的未来又将会如何呢?

1 绿孔雀是什么?

1.1 绿孔雀简介

绿孔雀隶属于鸡形目(Galliformes) 、雉科(Phasianidae) 、孔雀属(Pavo) ,是我国体型最大的雉类。因羽毛华丽、体态优雅而广受人们喜爱,并通过文学作品、绘画、舞蹈等载体深入人心。长期的栖息地破坏和人类干扰等因素,使得其栖息地破碎化严重,种群隔离风险增加,如今全球绿孔雀分布面积和种群数量均急剧减少,据统计全球野生绿孔雀的成体数量在10,000~20,000只左右,目前仅分布于中国、柬埔寨、缅甸、泰国、印度尼西亚、越南和老挝等7国。除了缅甸、柬埔寨种群数量相对较多,泰国野生绿孔雀种群有所上升外,其余地区绿孔雀整体种群状况均不乐观。全球范围内:人类的直接干扰和栖息地丧失是绿孔雀面临的最主要的威胁,此外还有偷猎、毒杀等手段。因此2009年世界自然保护联盟(IUCN)将其濒危等级由易危(VU)提升至濒危(EN)。

绿孔雀体重可达7700 g,体羽主要呈金翠绿色。其头顶具一簇直立的冠羽,下背具闪耀紫辉的铜钱状花斑,雄鸟初级飞羽棕黄色,尾上覆羽特别发达(即孔雀屏,所以尾屏不是尾羽,而是尾上覆羽的特化),可长达1 m,羽端有闪耀蓝色和翠绿色相嵌的眼状斑;雌鸟与雄鸟相似,但无尾屏,背羽多呈黑褐色而密布棕褐色斑纹,羽色亦不如雄鸟艳丽。

1.2 绿孔雀习性

绿孔雀为热带、亚热带地区林栖型雉类,多栖息于海拔2000米以下河谷地带及低山丘陵。栖息地主要植被类型为季雨林、常绿阔叶林,也见于热带雨林的林缘,热带竹林及竹木混交林、针阔混交林、暖温性针叶林、稀树草地等地。多结群活动于稀疏的森林、稀树灌丛和草地等开阔生境中,偶见于农田中觅食。

绿孔雀通常被认为是一雄多雌鸟类,多结2~10只群体活动,每年2月进入繁殖期,4~5月为筑巢孵卵期。绿孔雀属于杂食性鸟类,食物包括植物的花、果实和种子,以及小型脊椎动物和昆虫等。

1.3 社会文化属性

绿孔雀具有华丽的羽毛、优雅的体态,广受人们喜爱,是传统的观赏鸟类,具有广泛的社会认知度和深远的文化内涵,孔雀的艺术形象通过雕刻、织绣、绘画和文学作品等已为民众家喻户晓。

绿孔雀是一种曾经广泛分布于华夏大地的雉科鸟类,是中国文化中凤凰图腾的原型。从甲骨文、到《山海经》、《异物志》,中国古代诗歌、古画、出土文物,碧鸡、绿凤的民间传说,多有绿孔雀的形象。作为乐府诗的巅峰之作,中国文学史上第一部长篇叙事诗《孔雀东南飞》中用“孔雀东南飞,五里一徘徊”表达恋人间的缠绵之情。此外,历朝历代孔雀尾屏都是进贡的精品,古代官场中孔雀形象被绣织在三品文官的官服上,尾屏(花翎)也被插在官帽上以彰显官员品级,抑或插入花瓶以装点商贾富家的厅堂,种种用途不一而足。绿孔雀受到人们喜爱是极好的,可这也让自己生存在捕猎的风险之中。

2 绿孔雀的过去与现在

图3 战国-人物龙凤帛画(湖南省博物馆)

首先来看这一幅出土于湖南长沙陈家大山战国楚墓的《人物龙凤帛画》(湖南省博物馆藏)(图3),考古人员将其定为龙凤,可是看这凤凰的冠羽、颈部鱼鳞状铜钱斑、雉类腿上特有的距,长长的尾屏上连眼斑都描绘出来了,这显然就是一只特征鲜明的雄性绿孔雀啊。而且当时的楚国大诗人屈原诗歌里还提到过孔雀——“孔雀盈园”,足以反映战国时期先人对于孔雀的熟识。

那么,绿孔雀是如何一步步消失在古人视野中的呢?

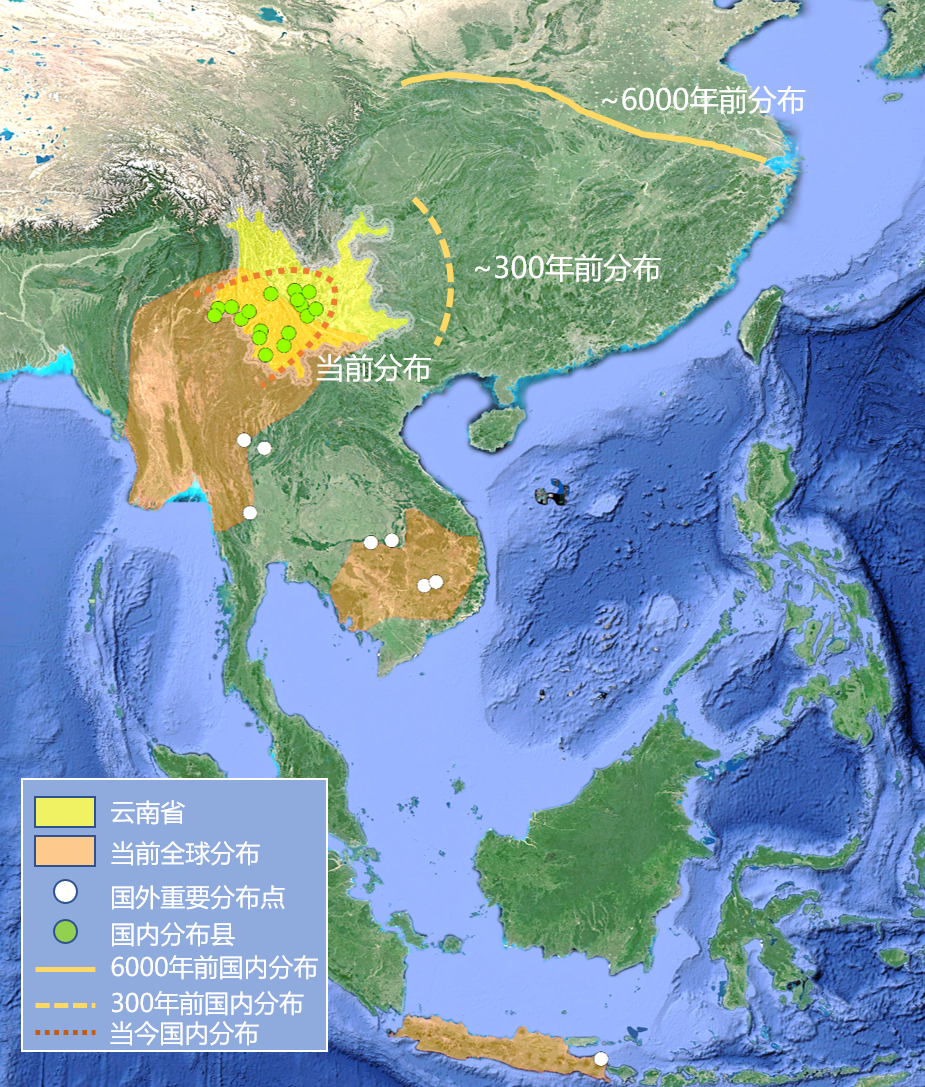

图4 绿孔雀历史分布变动

目前,已知最早的孔雀记录是位于河南省淅川县下王岗遗址内的骨骼遗迹,考古年代为公元前5000年~公元前3000年(仰韶文化早期),与绿孔雀同地层出土的动物遗迹还包括苏门犀(Dicerorhinus sumatrensis)、黑熊(Ursus thibetanus)以及亚洲象(Elephas maximus)等现今分布于中国南部或东南亚地区的热带、亚热带物种,揭示出当时河南地区的气候条件可能非常温暖;之后就是上述战国时期(公元前475~公元前221年)的考古文物和楚辞(离骚)记载,这段时期反映出至少到先秦时期以前,绿孔雀在长江流域附近还是有一定种群的(图4)。

但到了汉代时期,史书记录变成了“交趾郡人多养孔雀”了,(交趾,大致位于今两广、越南等地),且南越王尉陀还给汉文帝进贡“生翠四十双,孔雀两双”,说明此时对于中原人而言孔雀已然成了稀罕宝贝。

到了南宋时期,岭南两广地区还有绿孔雀的分布,范成大(1126-1193年) 记载该地区绿孔雀数量之多而经常被人猎获或饲养以做腊肉,但清初(康熙1654—1722 年) 广东高州府( 今广东茂名、高州等地) 余麟杰在《孔雀赋》中提到孔雀“昔产于茂,今也则无”。之后,清代时期岭南地区再无确切的绿孔雀记载。

至此,只剩下云南绿孔雀记录一直有迹可循,从玉溪市江川县李家山古墓出土的西汉时期《孔雀形铜镇》、《孔雀衔蛇纹铜锥》,到历朝历代的绿孔雀的文献史料,再到一直繁衍至今的野外种群(图5)。

图5 孔雀形铜镇(云南李家山青铜器博物馆)

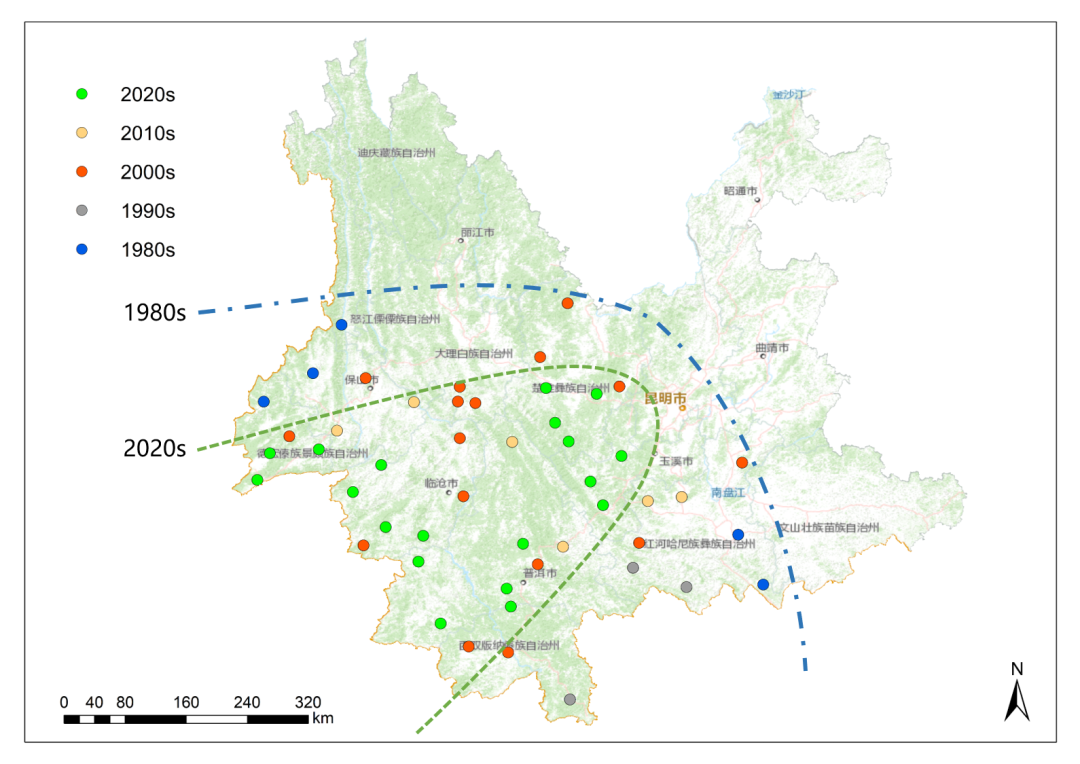

尽管绿孔雀一直在云南繁衍生息,悲观的是绿孔雀在云南的种群和分布也在不断缩减,2007年西南林业大学韩联宪教授曾统计历史上绿孔雀至少在云南的42个县有分布,当时应该有分布的为31个县,可仅仅十年后,中国科学院昆明动物所和昆明学院的调查发现有绿孔雀分布的仅为22个县,而根据昆明动物所作为技术支撑的2018年的全省绿孔雀资源调查,结果显示仅有19个县(市)还有绿孔雀,几次调查下来结果非常悲观。同样,绿孔雀种群数量在上世纪90年代由昆明动物研究所进行的调查估计在800~1000只,而2017年的调查结果显示甚至不足500只,甚至更有文章估计绿孔雀野外种群仅200余只,无论是从分布、数量还是未来趋势上看,绿孔雀在国内已经成为一个极度濒危物种(图6)。因此在《中国脊椎动物红色名录》(2017)、《中国生物多样性红色名录(鸟类卷)》(2021)和《云南省生物物种红色名录-2017版》(2021)中均将在《中国物种红色名录》(2009)中列为濒危的绿孔雀提升为极危物种。

图6 云南省绿孔雀历史分布变动

3 绿孔雀濒危因素是什么

绿孔雀作为热带、亚热带地区的大型雉类,其偏好的生境为靠近河谷地带的开阔地,尤其是稀疏、平坦、离水源又近的区域。而恰巧的是,人类也喜欢这种平坦开阔的河谷地带,人类开发最早、利用最多的也是这些平缓肥沃的地带,如黄河-长江流域、两河流域孕育了中华文明,由此可以窥见绿孔雀与人类的基本矛盾。

以上描述只是直观经验,在较长的时间尺度上,影响物种的种群变动因素有很多假说,除了人为干扰,还有环境气候变化假说等等,仅靠经验是不够的。而且,对于绿孔雀而言,明确哪种因素影响最大,对于现在的绿孔雀保护是有直接指导意义的,如果是历史气候变化导致绿孔雀灭绝,可以悲观的预见未来绿孔雀的命由天不由它,那么我们现在就要做好现有保护,并为未来野生绿孔雀灭绝提前善后;倘若是人类干扰导致绿孔雀灭绝,意味着我们如果减轻或消除人类的干扰,绿孔雀种群恢复还是有一线希望的。

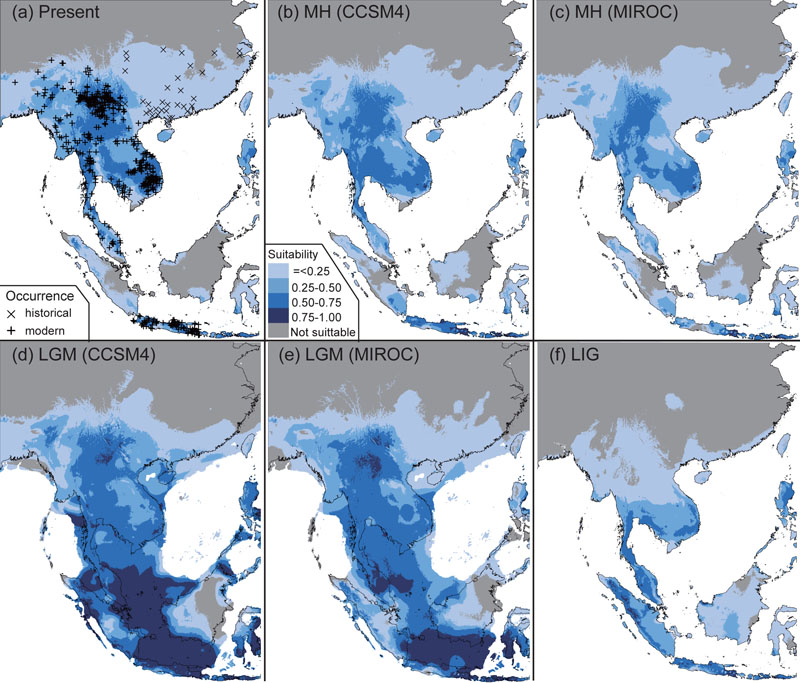

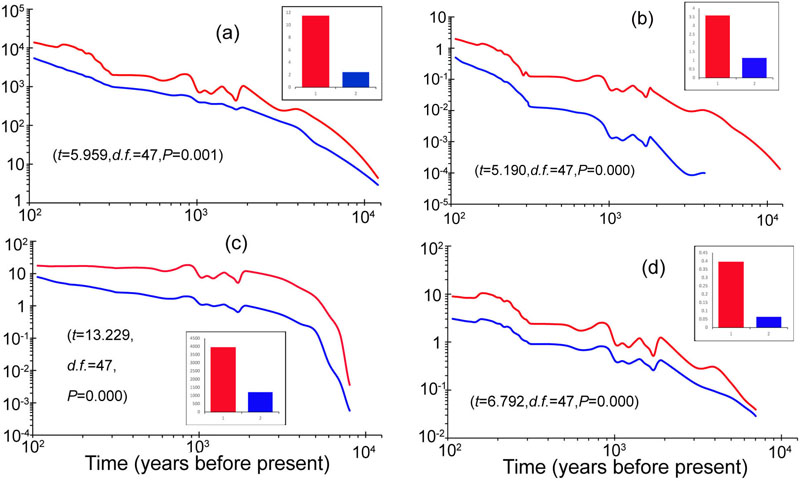

昆明动物所董锋副研究员等人的研究工作就解答了这一关键问题,昆明动物所与中山大学、台湾“中央研究院”合作组装了首个绿孔雀基因组,综合使用多种分析方法揭示出自新石器时代中期(~6000年前)以来绿孔雀发生过种群急剧衰退的过程,种群缩减了99%以上。进一步模拟发现绿孔雀在不同的历史气候时期的适宜分布区域变化并不大(图7),而相关性分析却发现人类活动强度则与其有效种群数量以及当前的存活状态具有显著的负相关性,这就表明历史气候变化并不是主因,而自史前以来的人类干扰才是绿孔雀走向濒危的重要驱动因素。

此外,当前的一些研究也发现了人类干扰对于绿孔雀种群衰退的负面影响作用,而且工作在一线的保护工作人员的一手观察经验也是如此。因此,种种证据表明人类干扰才是绿孔雀最大的致危因素。

图7 不同历史气候模型下的适宜分布面积动态(CCSM4和MIROC分别代表不同的历史气候模型,MH代表中全新世(~6000年前)、LGM代表末次冰盛期(~2万年前),LIG代表末次间冰期(~12万年前),可见不同历史时期绿孔雀的适宜分布区差别并不太大)(Dong et al, 2021)。

图8 时间尺度上的历史人类活动强度动态。其中人类活动指标包括(a)人口密度,(b)建筑面积,(c)农田面积和(d)牧场面积。蓝色和红色分别代表绿孔雀现存区及绝迹区的人类活动强度(Dong et al, 2021)

4 绿孔雀的转机

明确了人类干扰是最重要的致危因素,需要的就是采取行动来消除或减轻人类干扰。这里有一个例子可以参考,在泰国北部Huai Kha Khaeng保护区,其中高达15只/km2的雄性绿孔雀密度冠绝全球,他们最大的保护经验同样就一条:严格的监管是保证绿孔雀种群的最重要措施。

早先绿孔雀的保护工作所奉行的路线是少说话多做事,像楚雄州双柏恐龙保护区,工作人员2014年以前就用人背肩扛录像机的方式拍到了绿孔雀,2014年开始与中国科学院昆明动物研究所一起合作开展保护和研究工作,对外则“秘而不宣”,以免对绿孔雀造成威胁,也正是他们的坚持,使得恐龙河保护区成为中国绿孔雀种群密度最高的区域。此后,特别是以2017年戛洒江水电站公益诉讼案引发的社会广泛关注。同时,政府、科研院所、保护区、当地社区以及环保组织等等,群力群策,积极行动,对于绿孔雀分布区实施了更为严格和全面的管控措施:防止栖息地破坏,恢复栖息地植被,广泛宣传教育,减少/杜绝人为干扰;政府还设立了保护小区或者与公益机构(如阿拉善)联合支持的共管小区,种种措施都是为了给绿孔雀一个安全、不受干扰的家园。而除了栖息地保护外,如何促进绿孔雀的种群恢复,则需要进一步的研究。昆明动物所在红河中上游的调查,显示绿孔雀只有旱季才大量的出现在河滩地,而在雨季则主要是在森林中活动,是否是缺水才导致这种情况的发生?进一步的分析显示绝大多数绿孔雀生活在距河流5km以内的区域内,结合实际探访和调查发现有溪流或水塘的区域,绿孔雀较少下到河滩地,猜测水源可能在一定程度上限制了绿孔雀的种群增长和活动。因此我们提出了设立补水点、建设食源地和人工投食等阶段性和临时性保护建议,以便人工促进绿孔雀种群增长,但是这些工作都必须在严格、有效监管的前提下开展,以免给不法分子可乘之机,这也是今后有关保护和管理中特别要注意的!

从近几年的工作成效来看,绿孔雀种群数量已经开始逆转,从2017年绿孔雀种群数量不足500只,到2018年的485~547只,再到2021年的555~600只左右,绿孔雀野外种群在缓慢增加,虽然这种增加还不足以扭转当前绿孔雀的濒危状态,但却显示出绿孔雀种群即将绝处逢生,柳暗花明,对于保护工作者和关注它的社会公众而言是个欣慰的开始。但增长出来的个体会到哪里,隔离小种群如何保护,生态廊道如何建设,近交且遗传多样性衰退又如何恢复,这又给研究和保护管理工作提出了新的问题,对此我们又开展了多次野外调查,调查结果让我们的思路和想法更加的明确,如果这些措施能落实和持续地坚持,并得到政府和社会的持续重视和研究工作的支撑,我们就有希望重现“孔雀东南飞”的美好愿景。

此外,纯种绿孔雀人工繁育工作也已经在2020年开展,并且已经连续两年有小孔雀成功孵化,为今后野外绿孔雀的种源补充提供了一个可能性,也为避免绿孔雀在中国灭绝上了最后一道保险。

在当前的保护和关注力度下,绿孔雀的种群维持乃至进一步回升是可以预见的,并且是乐观的。然而,我们还要考虑更长远一些,又回到了长期存在的人为干扰的问题,在绿孔雀种群较大的增长后,就可能会向人类社区扩散,农耕地既能提供开阔环境,又可以提供足够食物,之前的人鸟冲突会不会卷土重来?未雨绸缪,做好预防机制、保护与利用的可持续发展等等都是要提前考虑的问题了。

来源:

原创

微信号:cwcawx

中国野生动物保护协会

投稿信箱:cwcaweixin@sina.com

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅142896

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅122773

- 物种通用数据 | 阅21470

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅18341

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅15197

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14580

- 中国七成河蚌濒危或极危,90后小伙编著《河蚌》呼吁保护 | 阅12355

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11859

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11670

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅11462

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn