中国科学院武汉植物园在菱属物种分化与多倍体起源研究中取得重要进展

菱属(Trapa L.)植物果实硕大、淀粉含量丰富,是一类具有重要经济价值的水生植物,其栽培历史达六千年以上。该属植物原产于亚洲、非洲和欧洲,目前已入侵北美地区。我国蕴藏着丰富的菱属野生与栽培种质资源,但其食用价值与遗传潜力尚未得到充分挖掘,属内物种分化机制及多倍体形成过程仍不明确。近年来,随着气候变化加剧与全球粮食安全形势日益严峻,深入研究这类营养丰富、种质资源充足的“孤儿作物”,显得尤为迫切。

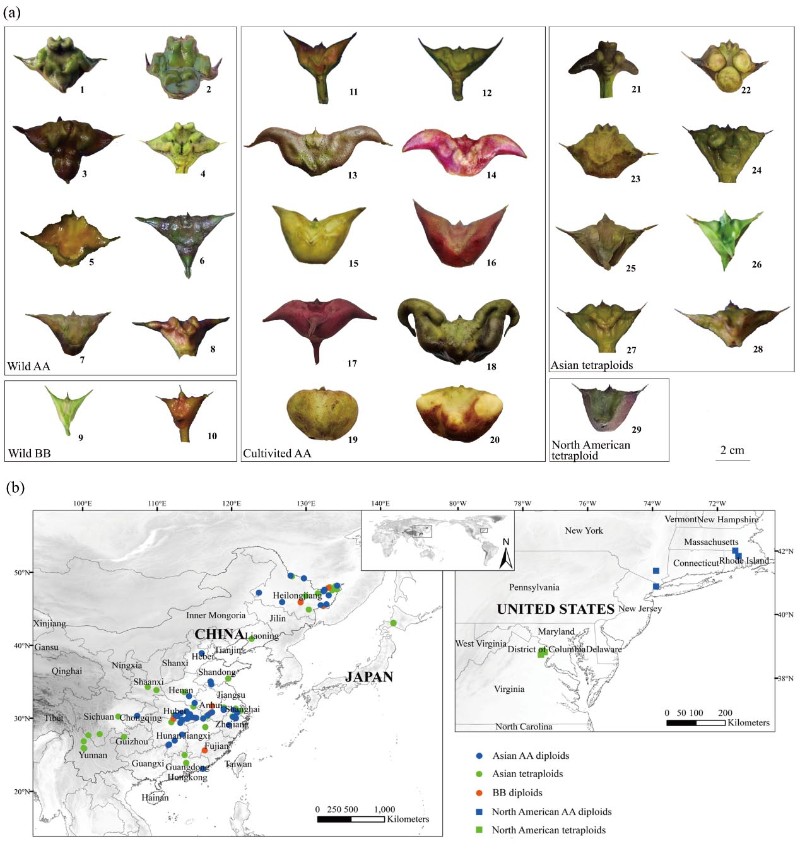

基于细胞核与叶绿体的基因组信息,能够全面获取物种在核与质层面的遗传变异信息,从而深入解析物种分化、多倍体起源、谱系关系、驯化历史及入侵机制等关键科学问题。本研究基于来自亚洲和北美的229份菱属种质材料(图1),结合全基因组重测序与果实形态分析,系统梳理了菱属植物的物种进化关系,并在已知的AA和BB型基因组之外,首次揭示一类新的CC型基因组的存在。 在AA基因组类群中,研究明确将其划分为长江流域和黑龙江流域两个进化分支:所有栽培类群均为AA型基因组,且均起源于长江流域,而入侵北美的二倍体物种(T. natans,AA型)则源自黑龙江流域。对于BB基因组类群,尽管《Flora of China》(英文版《中国植物志》)将细果野菱(T. maximowiczii)和四角刻叶菱(T. incisa)合并为一种,但基于花色、果实形态、遗传信息及地理分布等多方面证据,本研究支持仍将其划分为两个独立的物种。

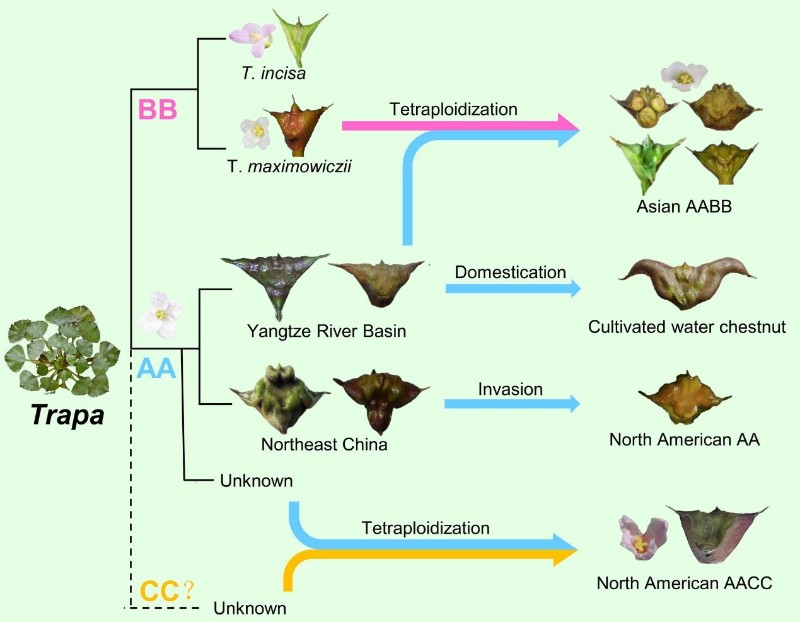

在四倍体起源方面,研究发现亚洲与北美的四倍体虽均为异源多倍体,却具有截然不同的进化历程。亚洲四倍体(AABB)的母本为长江流域的AA型物种,父本为来自黄河–长江流域的T. maximowiczii(BB型)。而北美四倍体菱(T. bispinosa var. linumai)的母本为一类古老的AA物种,父本则是一种与已知的AA和BB基因组均存在明显遗传分化的物种(推定为“CC”型),推测北美四倍体基因组为AACC型(图2)。

图1:菱属果实形态与采样点分布

图2:菱属植物基因型及多倍化过程概况

该研究为揭示菱属进化历史、多倍化事件及入侵来源提供了关键见解,也为有效保护与可持续利用这一未被充分开发的水生植物资源奠定了遗传学基础。相关成果近日以“Genomic resequencing unravels species differentiation and polyploid origins in the aquatic plant genusTrapa”为题,发表于国际学术期刊The Plant Journal。

中国科学院武汉植物园特别研究助理樊香绒博士与已毕业博士曲明昊为论文共同第一作者,陈媛媛副研究员和高磊研究员为共同通讯作者。美国乔治梅森大学Nancy Rybicki教授、美国陆军工程师研究与发展中心Lynde L. Dodd博士及乔治华盛顿大学闵捷博士参与了研究工作,并对论文修改提出了宝贵建议。研究得到了国家自然科学基金和湖北省自然科学基金创新群体等项目的资助。

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅142688

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅122502

- 物种通用数据 | 阅21470

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅18211

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅15150

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14452

- 中国七成河蚌濒危或极危,90后小伙编著《河蚌》呼吁保护 | 阅12253

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11859

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11559

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅11462

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn