我在曼谷玩游戏

2025 年 9 月下旬,超强台风桦加沙从菲律宾以东洋面生成,穿过巴士海峡进入南海,以极强阵风影响中国华南沿海地区,也为东南亚部分地区带来强降雨等猛烈影响。在这样的极端天气中,世界自然基金会(WWF)与单读共同发起的“再生”创作征选计划中的两位创作者依蔓和崔绮雯,落地泰国曼谷,带着未知与期待,参加了今年的曼谷气候行动周(Bangkok Climate Action Week,简称为 BKKCAW)。

曼谷气候行动周是一个新的区域气候聚会,在 2025 年 9 月 28 日至 10 月 4 日期间,通过策划展览、研讨会、电影放映等形式讨论日常中的气候问题和集体努力。同时也见证到,全球气候议程正从谈判桌延伸到更多城市空间——“气候行动周”这种形式,正从纽约、伦敦走向东南亚。参加者不再局限于政府和机构成员,艺术家、活动家、企业家、文学创作者等都来到现场,为气候安全的未来开辟新的道路。

今天单读分享的,是两位创作者的曼谷气候行动周手记,她们以不同视角,带回了在曼谷期间所见的东南亚气候变化现场与行动故事。非虚构创作者依蔓以“好奇的普通人”身份,探索了气候议题的全新表达方式——从“Dating”、角色扮演到桌游,让气候行动变得生动又可亲;而虚构创作者崔琦雯则发挥她作为“环境记者”的专业优势,穿梭于东南亚气候行动者的交流与讨论中,在多元的行动视角中,寻找属于她的“气候新希望”。比起“峰会报道”,创作者的手记更近似于一场“探险记录”,见证一个全球南方城市在气候议题中如何展现自己的声音。

玩一场能源转型桌游,能解决什么气候问题?

撰文:依蔓

真正来到曼谷之前,打开曼谷气候行动周的活动日程网站,我一下被唤起过去因为工作参加国际书展的记忆。同样是每天十几条甚至几十条活动条目,不同主题、不同形式、不同嘉宾、不同场地,每一项都让人忍不住点开,查看内容详情。我一边艰难取舍,一边兴奋地为自己制定行程安排。

作为一名在气候变化和能源转型议题上了解还十分有限的“新人”,我一开始“眼大肚子小”,给自己的“四日行程池塘”打捞了 20 多项活动,反复增补再筛选,保留了最有兴趣了解的 12 项。最后复盘时才发现,我每天几乎都给自己安排了一场和“游戏”有关的活动。

为什么是游戏?环境政策、绿色金融、国际可持续发展合作……这些主题暂时离我还有些遥远。作为一名关心气候议题的“普通人”,我天然地被“好玩”的事情吸引。我好奇在这样一场面向全世界开放的气候行动周中,“非专业人士”可以如何参与,泰国的气候行动者们又是怎样让公众了解和熟悉“能源转型”这样宏大的概念。

于是我的曼谷气候行动周回忆,是由一个又一个游戏串联起来的。

当我用“气候变化”来 Speed Dating

寻找第一场游戏场地的过程很狼狈,我在自然文艺的 The Commons Thonglor(通罗公共社区商场)开放式商业复合体里晕头转向,怎么都找不到“Earth & Us:Speed Dating & Friending(地球与我们:快速约会与交友)”的场地。

就在我快要放弃时,在楼梯旁发现一些被临时围起来的桌椅,十几位 20 岁左右的男孩和女孩坐在一起。相比起博物馆、美术馆、书店、酒店会议厅,这个场地显得实在有些粗糙。

这场约会交友活动由泰国青年组织 GreenYouth(绿色青年)发起,看到它时,我立刻产生了许多疑问:快速约会交友活动,本身就容易尴尬冷场,如果还要融入“气候变化”议题,岂不是难度加倍?“气候变化”要怎么融入陌生人之间的对话?总不能一上来就问别人对气候变化的看法吧,这个议题的对话在朋友之间也很难轻易地发起。这样的活动,是为了“噱头”而做的吗?

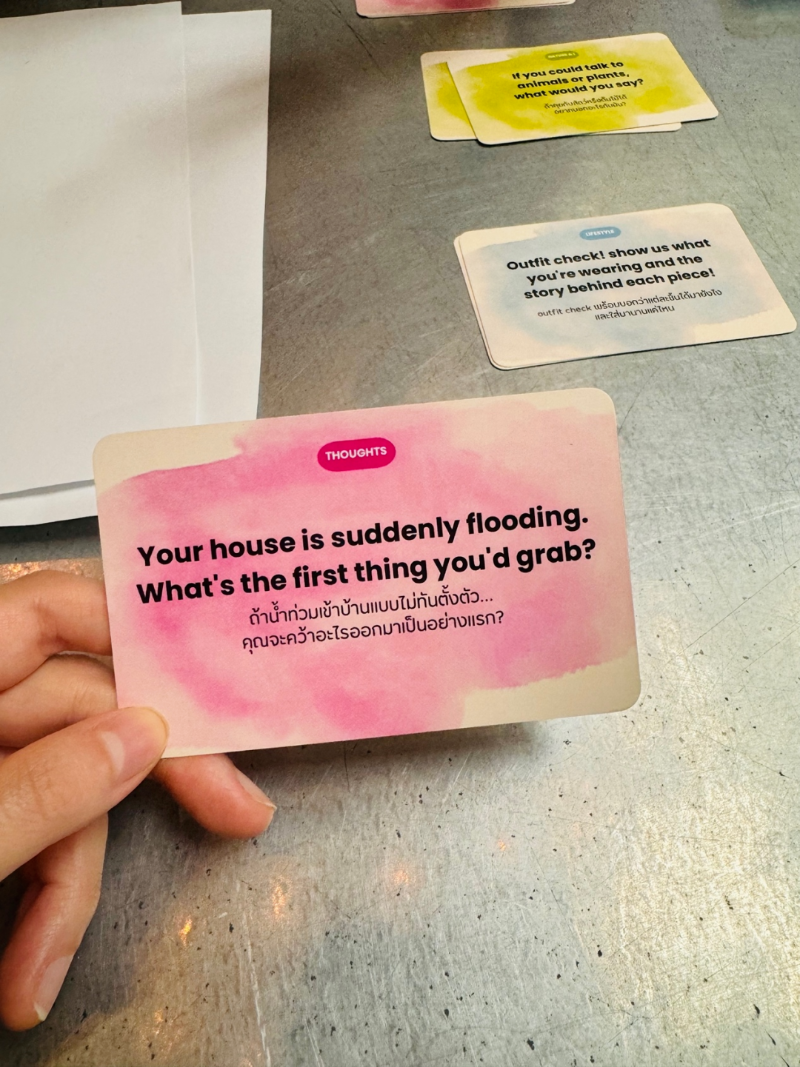

活动带领者 Jo 和 Ying 是两位娃娃脸的年轻女孩,她们显然也有这些担忧,因此设计了一套 Earth & Us 的交友卡牌。

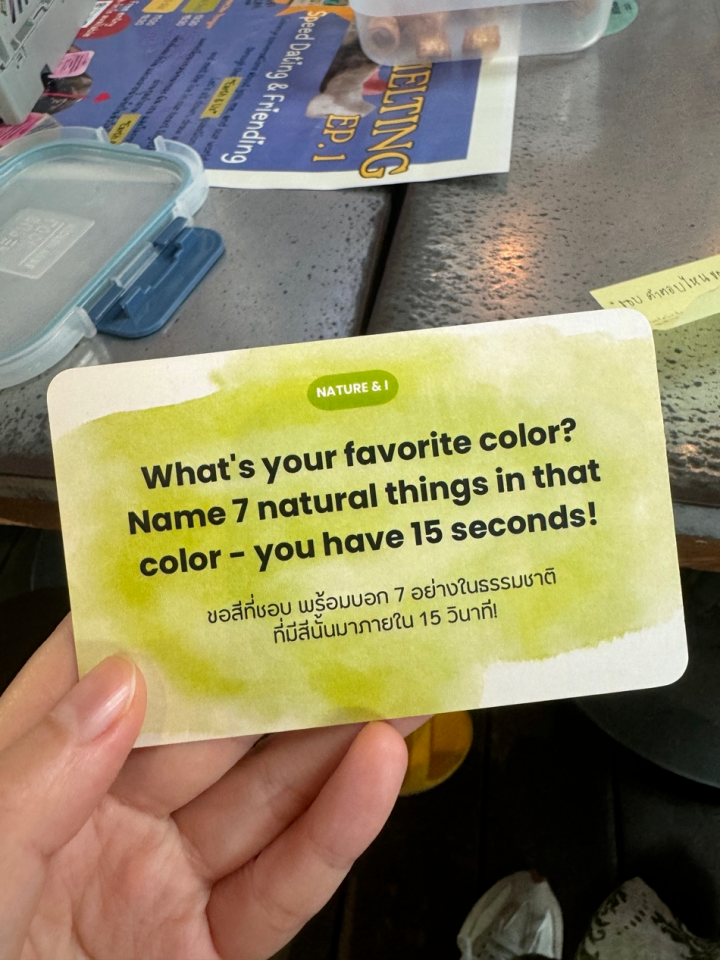

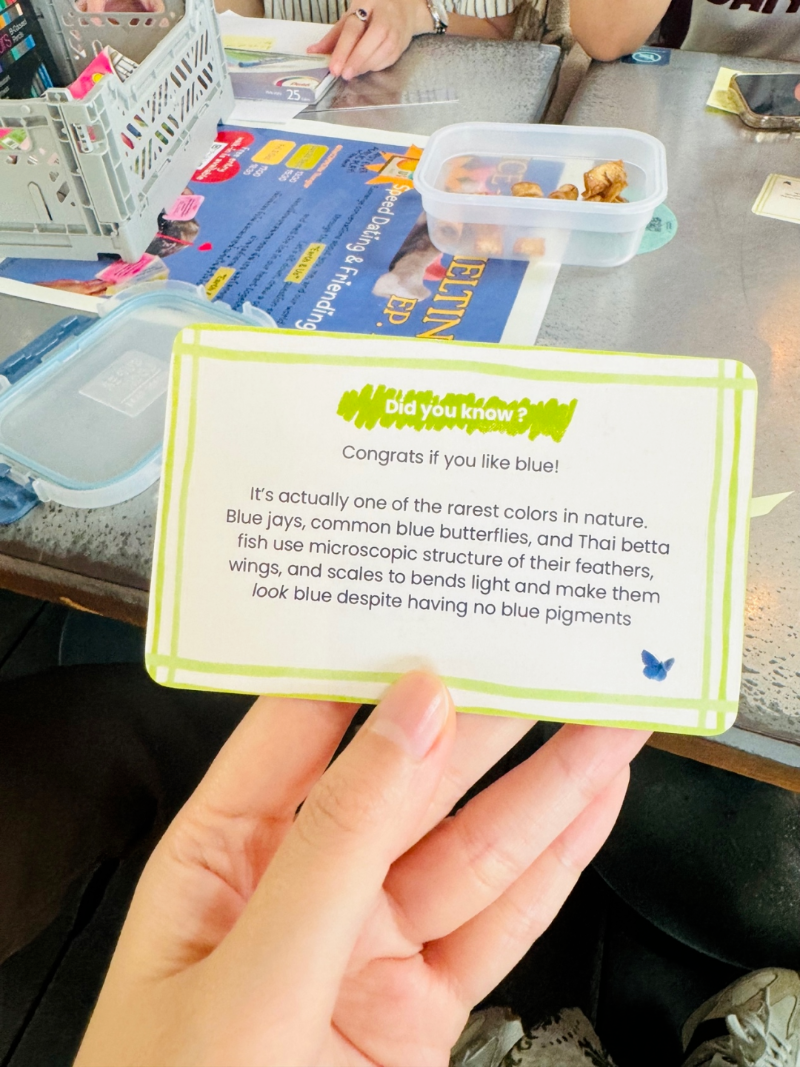

这套卡牌包含三类问题,Thoughts(思考)、Nature(自然)和 Lifestyle(生活方式)。虽没有一个类别直接与“环境保护”“气候变化”相关,但每一个问题都隐隐地与“我们与自然的关系”有关。在 8 分钟一轮的快速约会和交友中,参与者随机组合,获得随机分配的四道题目后,可以互相提问感兴趣的问题。

每张卡牌的背面会有一段关于气候变化对泰国影响的科普介绍

其中一个回合,我和长发的腼腆女孩 Mo 交换了“当你的家突然被水淹了,你会带走的第一件东西是什么?”的回答。我们的第一反应都是要带走手机,但又同时意识到,如果洪水真的把一切冲走,带手机有什么用呢?会想到手机,只不过是它在日常生活中重要地位的延续罢了。于是 Mo 又和我说起她 10 岁时在曼谷经历的一场大洪水,全家被迫离开了家一个月。

另一回合,我和笑容很灿烂的圆脸姑娘 Nina 交换了关于季节的喜好,“如果有一个季节会持续一整年,你会选择哪一个?”Nina 立刻回应:“夏天!”她说自己最喜欢夏天,受不得一点冷。去年全家旅行去滑雪,她冷得不想出门。Nina 还和我分享了她最喜欢的一次旅行,不是去城市,而是去清迈附近的一座森林。

对于一个很难在陌生场合开启聊天的人来说,借由一套游戏卡牌,可以自然引入对环境、气候有关的经历分享,进而对彼此的性格、脾性、价值观念有更多自然而然的了解。这个过程实在让人感到舒服和愉悦,也充满惊喜。

虽然我并不是交友和约会活动的目标用户,但如果能够在这样的活动里引入气候议题的游戏机制,对于本来就喜欢参与这样活动的人来说,就更有可能打开“气候触角”的感受和思考。

和曼谷的年轻人们

通过一场桌游,成为一座城市的“能源管理者”

在曼谷文化艺术中心,我加入了一场讨论能源转型议题的桌游,名字叫「The Power Jungle Boardgame: Pathway To Sustainable Energy」(能源丛林:通往可持续能源的路径)。

简单来说,就是参与者扮演城市能源的管理者,为发电、用电的循环系统作出各种决策。比如为城市选择初始资源配置,根据城市财力建造使用不同能源的发电站,满足不同用地的用电需求,解决城市用电产生的废弃物的问题……做城市管理者固然有很多“权力”,但当决策落到具体的环境中,就会发现需要考虑的问题太复杂了。

这是一套根据泰国本土气候设计的桌游,一年只有三个季节:Summer(夏天)、Rainy(雨天)、Winter(冬天)。每个季节都有一次重新决策的机会:是否要购入新的发电站?能否为城市制造足够电量?碳排放是否超标?如果超标这个城市就会惨遭破产。如此进行三年的循环,最后结算城市的财政和能源建设数据,以此结果决定输赢。

游戏中心标注泰国特色的三个季节

我与一位来自菲律宾的同伴组队,负责其中一座城市的能源管理。

一开始我们只能使用煤炭或燃气能源发电,这些能源成本低、发电量大,但资源损耗大,废弃物也多。因此一旦在新一轮有机会购买风能、太阳能这样的清洁能源发电站时,我们就立刻购入,作出全部淘汰煤炭或燃气发电站的管理决策。下一轮我们又很快发现,即便全部使用风能、太阳能发电站,城市仍然源源不断地产生废料……于是我们再次改变策略,添置废弃物和生物能发电站,让城市废料得到循环使用,形成闭环。

花大价钱购入了一座太阳能发电站

“太难了!每一个决策都要考虑能源消耗、用电需求、废弃物、财政支出,决定建什么发电站在游戏里也不简单。”结束游戏后我和同伴说。

这套桌游的设计者,是生活在曼谷有 15 年创意游戏设计经验的 Joy。她告诉我这款游戏里属于一个由朱拉隆功大学亚洲研究院(IAS)主导、由泰国电力管理局能源监管委员会(ERC)支持的清洁能源项目,Power Jungle(能源丛林)。她希望能够通过游戏的形式,创造一个让人们学习、试错与探索可能性的空间。

气候变化和能源转型这样的严肃议题看起来距离普通人很远,但本质上都与人类行为与协作有关。“作为设计师,我会思考如何让人们以安全、有趣、反思性的方式去练习协作,让复杂议题变得具体、可感、可互动。于是在很短的时间里,玩家就能体验能源谈判与决策过程,也能在情绪感受上留下深刻印象。”

游戏看起来不能直接解决什么气候问题,但为普通人提供了一个浓缩的“能源转型”学习环境,能迅速测试想法,增进理解,并使参与者看见全局。

“虽然这套游戏不能影响现实,但也许会让参与者了解到能源相关的问题,比如当政府要建一个发电站,征求民众意见时,他们可能就有更多的‘知识’,去评估这件事的影响了。”Joy 和我说。

来自曼谷的创意游戏设计师 Joy

如果由我来治理曼谷的交通拥堵问题……

参加完“Power Jungle(能源丛林)”桌游的第二天,我又来到曼谷气候行动周的另一处主会场,Benjakitti Forest Park Museum(班加科特森林公园博物馆),这座博物馆坐落在由中国土人设计团队以“海绵城市”理念设计的 Benjakitti Park(班加科特森林公园)之中。在气候行动周的一场森林公园导览活动里,主办方还特意致敬 9 月因飞机失事,意外去世的土人设计创始人俞孔坚教授。

Joy 在 Benjakitti Forest Park Museum 里,设计了另一场关于曼谷交通问题的游戏互动,主题是 Bangkok Unjam(疏通曼谷)。

作为拥堵问题在全世界排行前列的城市,曼谷的城市交通让人即便只停留短短几天,每天也会为其所苦,尤其是对于每天安排的行程极满,需要在一个活动和下一个活动之间快速衔接的人来说,如何规划出行是每日最头痛的问题。公共交通不够便利,打车不环保也极易遭遇路面拥堵,无法控制路程时间,短短几公里开一个小时也有可能。至于本地人更常选择的摩托车,基于安全考虑不太敢尝试……

曼谷城区没有倒计时标注的红绿灯

为了让更多曼谷市民参与到交通问题的讨论中,Joy 通过游戏设计让参与者体验“制定交通管理决策”的过程。

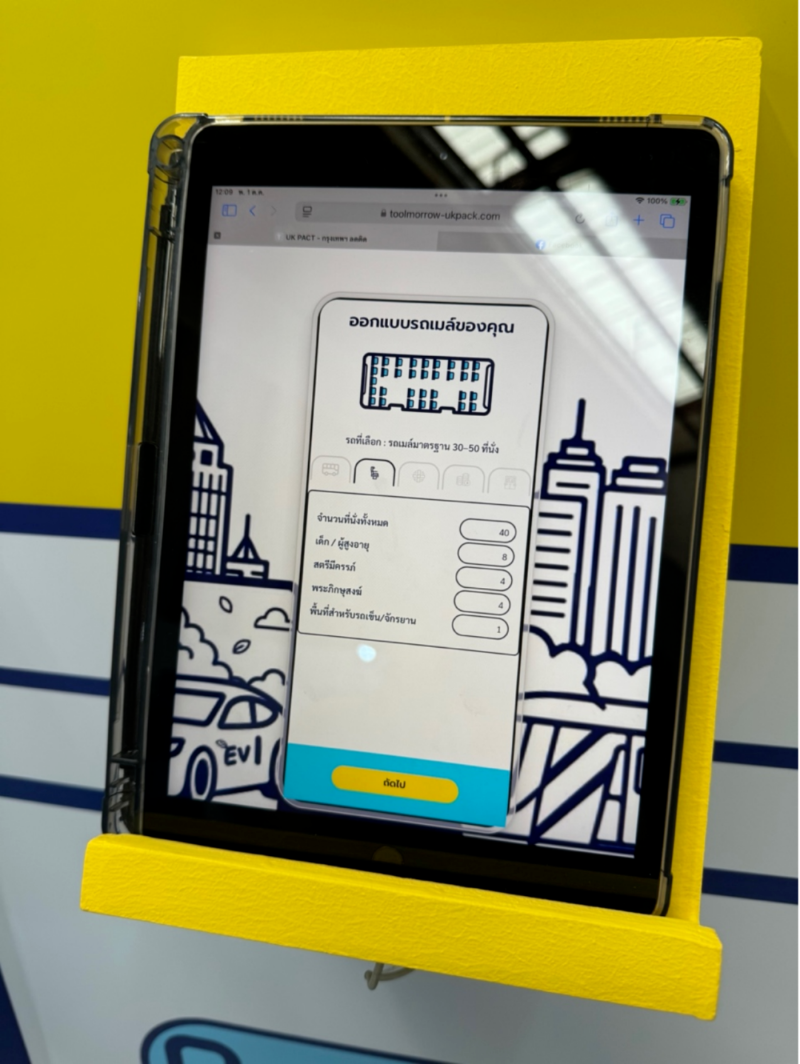

比如,体验减少私家车出行的公共交通设计。参与者在 iPad 游戏界面根据问题作出决定,一辆 30—50 座的公交车,要放多少位置才会舒适?要为老人、孩子、孕妇、残疾人以及僧侣留多少位置?要配置空调吗?安全扶手呢?是否需要 WIFI?市民如何支付?通过现金、信用卡、扫码还是月票?

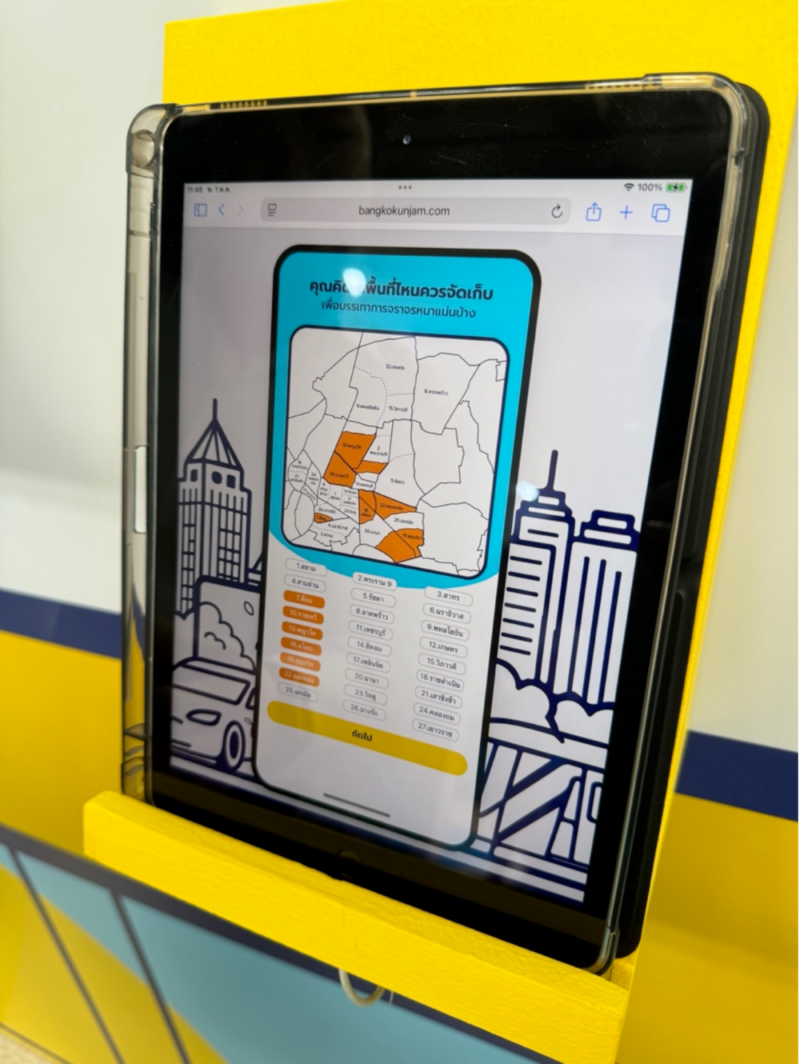

还有其他流程上的决策体验,包括通过设置消费来减缓交通拥堵。参与者首先需要回答,制定这个政策是希望能带来怎样的改变?是让出行更加便捷,还是更加安全?27 个曼谷街区中,最希望解决哪个街区的问题?希望制定什么时间段的收费政策?收费标准是多少?谁应该在这个政策中被豁免收费?包括对残障人士、应急车辆的考量……

最终,所有人的选择都会变成游戏主屏幕上的动画和数据表格,以可视化的方式呈现。

选择要在公交车上为不同类型乘客留多少座位,为僧侣留座是泰国特色

选择想要解决拥堵问题的曼谷城区

所有人选择的可视化呈现

每一页都是一个问题,我需要点击一个按钮,作出一个决策。虽然只是一个游戏,但仍然感觉到压力,因为每一个很小的选择都可能影响到很多人。我忍不住想:如果我有这样的权力,为一座城市的交通问题作出决策,我会怎么做呢?

但这个责任不该由市民个体承担。Joy 告诉我,所有数据、建议,最终都会被整理成报告,提交给曼谷政府的交通管理部门。也许改变不会立刻发生,但期待下一次来曼谷的时候,会发现新的变化。

没有说教,而是以游戏的形式,轻松、有趣地进入气候变化和能源转型这些看似严肃的议题,并在过程中获得意料之外的体验和思考,是这一次在曼谷气候行动周最大的收获。

我和我为曼谷城区制定的“疏通拥堵”政策

为未来准备点什么?

撰文:崔绮雯

九月底,我飞抵泰国曼谷,参加东南亚举办的第一个“气候行动周”。

落地素万普纳机场时,“台风怪物”桦加沙热情地欢迎了我。坐在横穿曼谷 CBD 的轻轨列车上,我看着狂风把暴雨吹成了 45 度穿透空气的线,而路上行人的雨伞、雨衣都成了玩笑。

在轻轨站口等雨停时,我翻着排得满满的行程表,一边担心后面几天怎么办,一边又觉得有点好笑。毕竟上飞机时就想好了来曼谷气候行动周的目的,就是了解泰国等东南亚地区的气候和环境状况,然后从各种人们的行动中寻找灵感——创作灵感、人生灵感,各种都好。但一落地就遇上极端天气,这未免太切题了。

这场大雨还可以是一个未来隐喻:如果前路的极端天气是确定的,那我现在能做点什么准备?

跟所有人“玩”

做攻略的时候,我就知道曼谷气候行动周不简单。

这次曼谷气候行动周主要的会场有两个,一个是曼谷艺术文化中心,这是一栋艺术展和书店汇聚的综合地标;另外一个在市中心的班嘉奇蒂森林公园,是由旧烟厂改建的生态公园。其他活动则散落在曼谷城市的各处——在商场、咖啡馆、餐厅、酒店,以及生态建筑里。一周内有两百场活动,分别由学术机构、志愿者组织、国际组织或者商业公司发起,根本参加不过来。

我发现了很多有趣,规模很小的公众活动——在餐厅里,跟陌生人吃饭,聊环境变化的活动;泰国本地树木的诊断研讨会;泰国本地的公众咨询活动,例如政府、社会组织、当地居民都在商讨公共的环境议题并轮番发言,颇有火药味;还有在森林里自由舞动,进行艺术和诗歌创作,以及玩“怎样解决曼谷堵车”的主题桌游……

曼谷气候行动周的班嘉奇蒂森林公园会场的回收塑料雕塑

落地后,一同前往的朋友,有的去了一场“气候约会”活动,和一些年轻人聊天,溜了;有的去了森林行走,走到后面,主办者直接坐下弹起吉他、唱起歌;而我,去了一个类似于北京西单商场的地方,在众多奶茶品牌和美食包围之下,看了一个极其冷静的,有很多黑白照片的东南亚的气候视觉摄影展。接着我和朋友在一个高端酒店碰头,吃着爆米花看了一部关于紫菜养殖和气候变化的电影展映。

这种轻松融合的氛围非常泰国,因此曼谷气候行动周也是我认为很适合普通人参与的“非精英化”行动周,世界上其他的气候行动周并不如此。

例如纽约气候周,行程中有很多联合国会议,参与的人主要来自制定政策的国际组织,规格高,也比较严肃;我参加过的伦敦气候行动周,就充满伦敦特色——金融是主题,有许多与绿色经济、转型金融相关的会议,开展很多框架、规则和概念相关的讨论,而我通常是现场少数没有穿西装和衬衣的人;而在上海举办的中国气候行动周,主要展示的是国家政策和地方绿色产业。

曼谷气候行动周其实也不缺严肃和宏观的政策、技术和产业讨论。譬如,我参加的一场中国和东南亚社会组织如何助力“公正转型”的活动,也讨论到如何照顾在能源转型中利益受损的人们。例如讲到如何帮助印尼这样的煤炭大国,进行煤炭工人技能培训,找到新岗位之类的;进行了与数学模型和指标定义公正转型效果相关的讨论。

这次也少不了去几场气候科技的路演活动,现场让人有种在硅谷参加创业公司展会的错觉——看到用沙做的电池,通过清洁船身来减少排放的“清洁机器人”,还有用细胞培养肉做的,不需要捕捞鱼类的猫粮。

如果一定要总结,我觉得自己在这个气候行动周是在跟所有人“玩”。

看见“平行世界”

我的曼谷气候行动周行程是从各种摄影展、艺术展开始的。书接上一回,我在商场里,看了一个东南亚气候变化摄影展。

这些摄影作品来自东南亚的不同国家,老挝、柬埔寨、泰国等,但主题都是展现那些“离麻烦更近”的人们的处境,他们大多来自于东南亚的农村和偏远地区,这也意味着离土地更近,平时获得的经济资源和关注度较少。

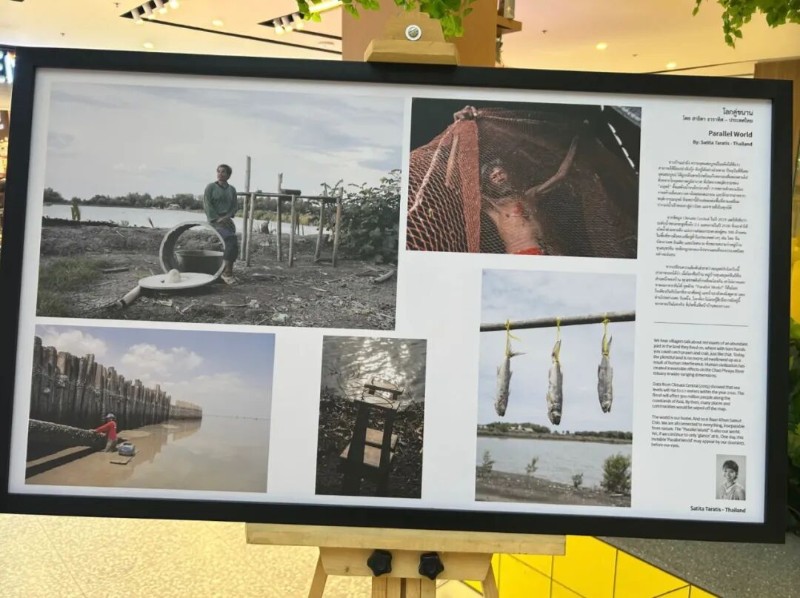

其中一组“平行世界”的组图很震撼我。它用灰度较高的色调,以看似平静冷淡且有距离感的手法,讲述了一个紧迫的、曼谷周边的故事:离中心只有 40 多公里的北榄府地区的班昆萨穆钦村,居民因为家园受严重的海岸侵蚀所影响,几十年间几度搬家,成为了“气候移民”。

气候变化摄影组图

海岸线侵蚀的成因很复杂,除了全球变暖带来的海平面上升,更频繁、更极端的风暴潮会产生更强的风浪和潮涌,将岸边的泥沙大量带走,导致岸边的建筑和土地都不再可靠。

泰国、菲律宾越南等国家所在的东南亚地区,就是全球气候风险最高的地区之一,主要原因是气候变化带来的高温、干旱、洪水、海岸侵蚀,会严重影响粮食安全,还导致劳动力损失和水资源短缺等各种问题。世界银行的数据显示,如果不采取足够的气候适应行动,到 2050 年,泰国可能会损失 7% 至 14% 的 GDP。

另外,摄影师写的一段话让我很触动:

“平行世界”仿佛永远不会与“我们的”世界交汇。我们或许瞥见了它,却从未真正看它。我们聆听着它的声音,却从未真正听到它的声音。平行世界存在,但我们却感觉不到与它有任何关联。

这个摄影展显然并不完全是给我这样的外国人准备的,更多是给来到这商场逛街、吃喝的泰国当地人们提供新思路。其实巨大的危机就发生在开车一小时不到的地方,但对于在繁华曼谷市内生活的人们,班昆萨穆钦却像是“平行世界”一般。

而这样的“平行世界”仅仅是曼谷周边吗,我身边还有多少个班昆萨穆钦?如果说注意力是个意识的手电筒,有没有一些可能,我们用一些精力,照见我还不知道的地方?

与金钱和权力共舞

我在曼谷气候行动周遇到了很多有趣的讨论。如果总结起来,它们都跟金钱和权力相关,即便我们讨论的只是对树木和昆虫的热爱。

在一个午后,我在主会场之一的班嘉奇蒂森林公园,参加了一场生态学家的对谈和森林冥想活动。

“靠科学和数据,也阻止不了环境的破坏。”泰国作者、生态学家 Oy Kanjanavanit 在现场聊起她写书的心路历程,作为生态学家,她曾经对泰国一些城市发展项目做评估。这些项目,她认为造成的生物多样性损失,甚至可能会超过 4 万亿美元。可惜,决策权并不在她的手里,决策者也有自己的一套考量——经济发展落后和贫困情况下,决策者也有意愿带领当地人的脱贫致富……发展和保护的两难,从来不是一道简单的数学题。

Oy Kanjanavanit(右2)组织的森林冥想活动现场

于是 Oy 开始写书、创作,做跟大众更相关活动,做自然之美和艺术有关的自然教育内容。她想用爱和美,而非恐惧和焦虑来激发人们行动。例如,她带着我们,在曼谷 32 度高温和潮湿的空气里,用 30 分钟观察一棵树,跟树拥抱。

这让我想起,前阵子跟一位关注乡村气候话题的记者聊天,她说,“乡村的气候适应或者生态保护话题并不能单拎出来理解,它同时也是乡村的经济发展、农民生计、劳动力、产业结构、老龄化还有性别的问题。所有问题,都联系在一起。”

“如果真的是想撬动良性的系统改变,是不是还免不了把‘他们’(那些权力拥有者)吸引到你设计的对话里?钱也是个躲不开的话题,你现在有什么好方法吗?“我问 Oy。她说,也没有什么特别好的方法,只能保持开放的心态,保持沟通。

当然,我也遇到跟金钱、权力有良好关系的例子。在曼谷,我参观了一个屋顶农场 Wastegetable。它坐落在本地的社区商场的停车场顶楼,运营者 Pareena Prayukvong 说,农场每天收集整栋商场约 200 公斤的厨余进行堆肥,他们还自己开发堆肥设备,20 多个小时就能产出厨余堆肥,比要需要 14 天的传统工艺快许多。由于给商场处理厨余,商场省了一笔垃圾运输和处理的费用,因此也免费提供场地。

Wastegetable 农场

Wastegetable 农场研发的厨余堆肥机器

Preena 说,经过五年的经营,农场有盈利,蔬菜、厨余生产的肥料还能卖给企业和个人,他们复制这个模式,已经做了 7 家城市屋顶农场,分布在不同酒店和商场的顶楼,还雇了 13 个人全职做屋顶农夫。

在泰国,厨余垃圾的处理是个巨大的问题。光曼谷每天就能产生 9000 多吨的垃圾,里面一半都是厨余,很多会直接被填埋。在另外一个活动上,一个路透社记者跟我吐槽说,泰国至少有 2500 个垃圾填埋场……但说是填埋,其实在目前的管理之下,就是“露天放置”。厨余垃圾在无氧条件下分解会释放大量甲烷,这种气体的温室效应是二氧化碳的 28 倍。

曼谷气候行动周的一个气候技术投融资活动现场,谈怎样改革曼谷的垃圾回收车

而怎么用创新的思路解决问题,曼谷以及世界还需要 Preena,Oy 还有很多很多不同视角的人们。

重构叙事的能力

“假如未来的文明,是以海洋作为背景的呢?”在曼谷气候行动周快要结束时,我参加了一场关于未来的想象力和叙事重构的活动。而 Sam Chua 的这句话很引起我的兴趣。

他在曼谷经营一个叫做 Seapunk Studio 的科幻创作组织。跟赛博朋克(Cyberpunk)这种以“科技末世”作为背景的科幻作品的品类相反,Seapunk(海洋朋克)是从海洋作为想象的起点,思考未来,尤其是积极的未来,可能会什么样子。

曼谷气候行动周里,用想象力、游戏构建未来叙事的工作坊

Sam 还提到一个话题:东南亚。这个 20 世纪诞生的词语,本来指的是战区,如果仔细思考,这“东南亚”是相对于谁的视角的东南呢?“几个世纪以来,真正塑造了‘东南亚’历史文化的,不是西方视角的‘东’或‘南’,而是大海。”

无论在地球的哪一处,似乎免不了受到西方叙事、审美和规则的制约。无论是经济还是气候环境话题,创新的重要一步,是拓展想象力。

但我还没有来得及消化这些想法,活动就进行到了桌游环节。我们玩了未来学家俱乐部做的桌游“梦想与颠覆”。这是一套关于想象多种多样未来的引导式卡牌游戏。要用抽到的三张卡牌建立新的未来叙事——我们的牌是有人类意识的 AI,跨边境移民,还有共生技术。正好,“海洋”作为未来的一个主要干扰因素,成了我们的故事背景。

我和队友们想象了一个没有边界的,没有护照的,AI 有情绪还会罢工的未来,大家都经过基因改造,生活在了水下。

梦想与颠覆的卡牌桌游现场

不过,这样的未来里,我们人类会更自由吗?很遗憾,每到关于未来的世界的社会结构、资本运作的讨论,我发现自己的想象力极其匮乏,似乎想出来的还是一个 1950 年代的叙事。

“想象力是一块肌肉,也是需要练习的。”快结束时,活动的主办者李雁说的这番话,安慰到我。

最后

曼谷之旅的即将结束时,暴雨还在下。

我回程的背包里,装满了从曼谷气候行动周拿或买的小册子、在地研究和书;手机浏览器里,还留有不舍得关掉的,在当地查询的几十个不同词条的页面。

我在曼谷文化艺术中心玩的城市模拟游戏,正在模拟一只鸟怎么穿过城市钢筋水泥

如果说我们正在走向一个新的气候环境,新的世界,我想我目前能做的准备,就是准备好改变——去往更多未知的地方,在真实语境里理解问题,理解人,用同理心和想象力和人们往前走。

编辑:同星

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅142896

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅122773

- 物种通用数据 | 阅21470

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅18341

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅15197

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14580

- 中国七成河蚌濒危或极危,90后小伙编著《河蚌》呼吁保护 | 阅12355

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11859

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11670

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅11462

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn