世界最大两栖动物在中国:大鲵与它的濒危姊妹种

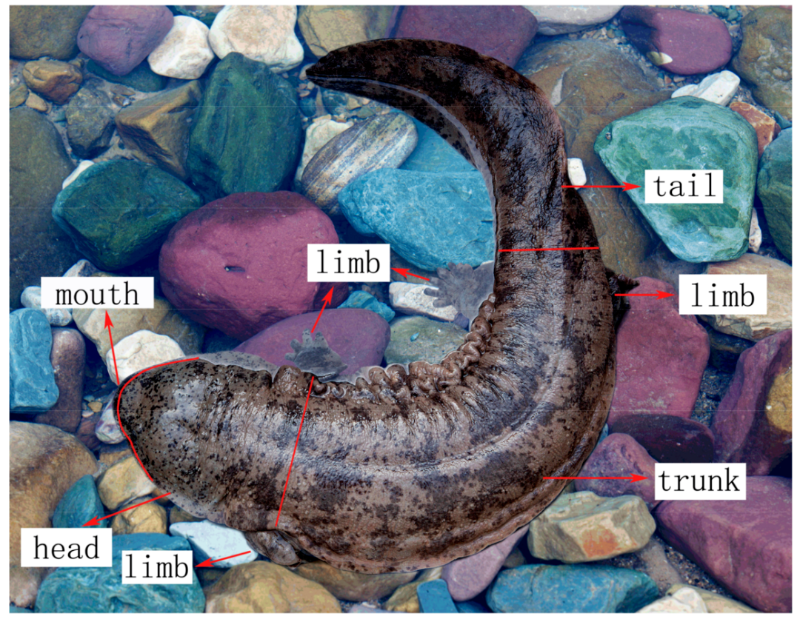

大鲵(Andrias)是隐鳃鲵科的一个属,特点是体形扁长,四肢很短,前肢4指,后肢5趾,趾间有蹼,有一短而侧扁的尾巴。曾经误以为鱼类,其实属两栖动物,水中用鳃呼吸,水外用肺兼皮肤呼吸,皮肤只有黏膜,没有鳞片覆盖。

在中国大鲵俗称“娃娃鱼”,取其叫声像婴儿啼哭,但是有部分学界人士认为“娃娃鱼叫声疑似婴儿”是谣言,可以发出这种声音可能是吃东西吞咽或从水下吐泡泡产生的声音,这是因为大鲵没有声带。

本属物种栖息于水质清澈、温度较低的溪流或地下溶洞系统。属肉食性,主要捕食鱼类及甲壳类。大鲵寿命可达50-60年。其肉质因长寿特性被赋予不当的“药用”价值,导致价格高昂,长期遭受过度捕猎(食用与观赏目的),加之栖息地退化与丧失,现多处于极度濒危状态。

分类学修订

根据遗传学证据研究,传统定义的“中国大鲵”(Andrias davidianus)可能为至少五个不同物种(甚至是8个物种)的复合种。依据分子证据,大鲵属现存物种已确认为5种:除日本大鲵(Andrias japonicus)外,中国境内分布有4个独立物种。华南大鲵于2019年被恢复为有效种;江西大鲵于2022年正式描述;祁门大鲵于2023年确认命名。下文聚焦分布于中国的4个物种。

中国大鲵 Andrias davidianus

中国大鲵作为现存体型最大的两栖动物之一,完全依赖水生环境生存,分布于中国长江流域的岩石山区溪流湖泊。因栖息地破坏、环境污染及过度捕猎(被视为珍稀食材和传统药材),其野生种群被评定为极危物种。

成体平均重量25-30公斤,长度1.15米,使其成为仅次于华南大鲵的世界第二大两栖类动物。最大记录:2007年张家界养殖场个体长达1.8米;2015年重庆洞穴发现的52公斤的个体。

中国大鲵头部硕大而眼小,皮肤呈深色褶皱状。扁平宽阔的头部具大口、无睑圆眼,头颈部环绕成对疣粒。体色多为深棕带斑纹,亦可呈红褐或纯黑,偶见白化型(通体白色或橙色)。能分泌白色粘液驱避天敌。

该物种视力极弱,依赖头尾纵贯的特殊感觉结节感知环境,这些结节可探测周围最微弱的振动。圈养研究显示其主要活动时段为黄昏至午夜,水温超过20℃时摄食减少,达28℃时基本停食,35℃可致死。

中国大鲵的食物记录包含昆虫、马陆、铁线虫、两栖类动物、淡水蟹、虾类、鱼类及小型哺乳动物。还存在种内捕食行为,对秦岭-大巴山地区79个个体的研究表明,其中5例胃含物含同类残骸,其总重占全部食物样本的28%。

华南大鲵 Andrias sligoi

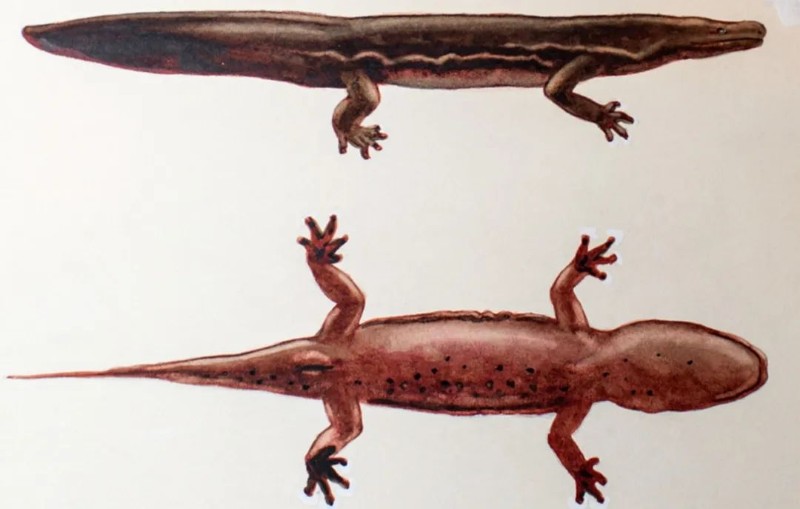

华南大鲵是一种分布于中国华南地区(特别是南岭以南的珠江流域)的两栖动物。本种可能为现存最大两栖类,1920年代贵阳捕获的1.8米巨鲵虽无DNA留存,但现代标本基因聚类显示其可能属于华南大鲵。体型大且扁平,头长大于头宽。头部,身体及前后肢的背、侧面大部分呈棕褐色,躯干部分分布有深色斑点。腹部灰褐色,散布几个深棕色斑点。下颚的成排疣粒呈深褐色,胸部及尾部散布橙色斑点。

该种于1924年,由爱德华·乔治·布朗格命名描述,后被归入中国大鲵。2018年研究揭示:中国大鲵实为多个流域隔离的进化枝复合群,2019年标本研究确认,华南种群即进化枝D,应恢复其独立种地位。

因被视作珍馐及药材原料,本种遭过度捕捞而濒临绝迹。20世纪末已形成大规模商业贸易链,现建有超大型养殖场。1990年代采集标本多来自非原生境,疑为贸易逃逸个体。无序养殖导致种间杂交,严重污染基因库。IUCN红色名录建议将其评定为"极危"。现存个体仅见于养殖场,重庆发现的野生种群恐属人为引入(该区域原产中国大鲵)。贵州养殖场声称种源来自本地捕获。2019年湖南张家界国家森林公园发现零星野生种群,但数量岌岌可危。

2024年研究确认日本圈养至少4尾华南大鲵,这些可能是1972年从中国输入的800余尾大鲵(含华南大鲵与中国大鲵)残存者,当年圈养于冈山县人工池塘,首年死亡逾300尾。因输入早于中国人工繁殖兴起,应属遗传纯净的野生个体。

江西大鲵 Andrias jiangxiensis

本物种为江西特有两栖动物,是目前中国的大鲵属中唯一确认保有遗传纯净野生种群的物种。

2018年前,中国大鲵均被视为单一物种,但当年突破性基因研究揭示:中国大鲵存在深刻的谱系分化,多个遗传独进化枝隔离于不同流域,这些物种当时均未发现原生野生种群,现存野生个体多为养殖场逃逸的杂交种或混系个体。针对2018年研究未发现野生种群的结论,后续研究指出其调查偏差。2020-2022年对封闭式自然保护区(禁止公众进入的国家级保护区)的专项调查,在江西靖安九岭山国家级自然保护区发现繁殖种群。基因分析证实该种群遗传纯净,且匹配此前定义的U2进化枝,遂确立为新种江西大鲵。

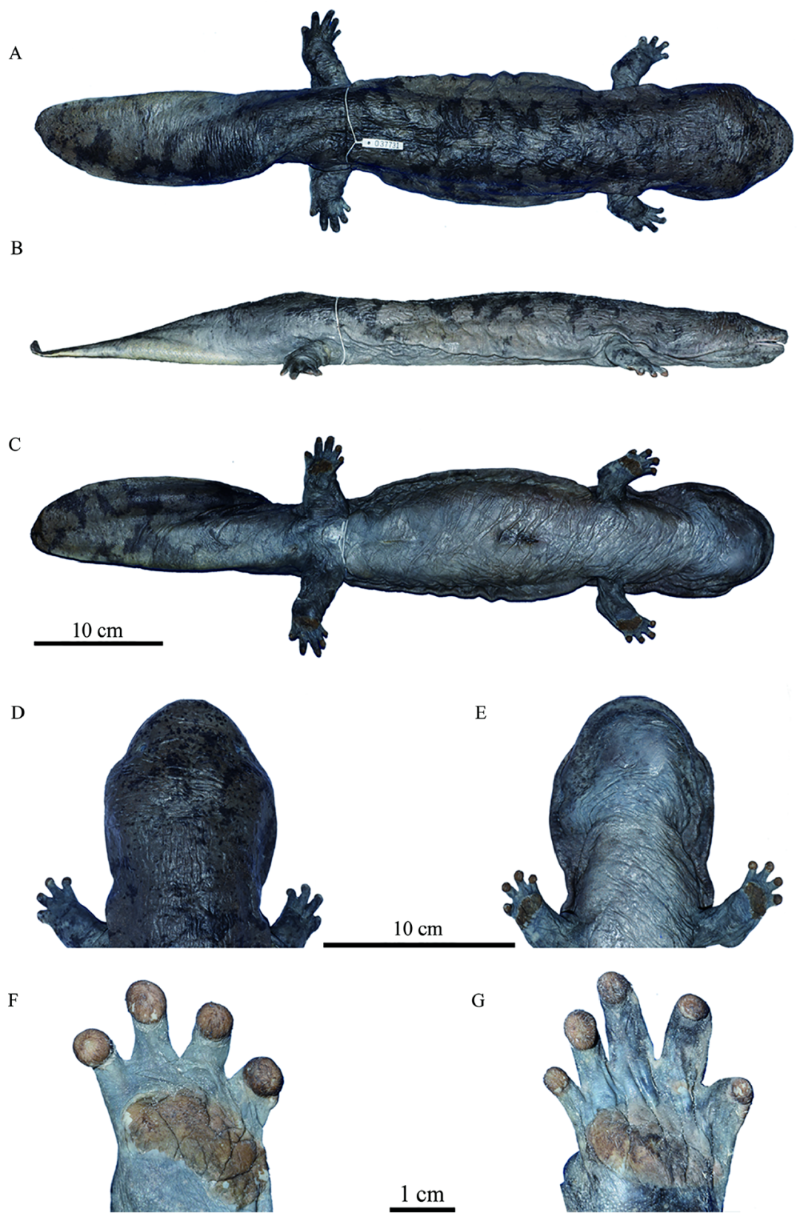

江西大鲵外形特征明显:头部光滑,疣粒不明显,区别于中日已知的大鲵的核心性状。

江西大鲵历史上密集分布于靖安县两镇周边,至2020年野生种群仅存于九岭山国家级自然保护区。因分布区狭窄易受环境威胁,建议IUCN红色名录评定为极危。其分布区存在特殊文化背景:相比其他地区,当地不视大鲵为传统食材且保护意识较强。另外分布区周边存在两家小型养殖场,饲养者唯养殖本地物种,拒养其他大鲵。

祁门大鲵 Andrias cheni

祁门大鲵,是中国安徽省的特有物种,栖息于黄山山脉的溪流和洞穴中。其种加词“cheni”是为了致敬安徽师范大学的爬行动物学家陈壁辉,其通用名则源于其模式产地祁门县。

外部形态上祁门大鲵与大鲵属其他物种区别是:祁门大鲵头部和下领相对光滑,仅有若干不规则排列的小结节,第2指最长、第3指次之、第1指最短。

与所有其他中国的大鲵属物种一样,它曾被归入中国大鲵,但早在2001年就已发现它与该属其他成员存在显著的遗传分化。在2018年颜博士(Yan et al.)等人的研究中也被确认为一个独立的谱系。当时已知这些谱系均无野生种群,且都受到人工繁殖过程中广泛杂交的影响。其中一个谱系是“分支E(Clade E)”,其识别依据来自1995年前在黄山山脉捕获的野生标本。次年(2019年)的一项研究确认“分支E”代表了一个独特的、未被描述的物种,该物种最终于2023年被正式描述和命名。

与其他中国的大鲵物种不同,祁门大鲵此前并未遭到大量捕猎,因为当地人曾因其“丑陋”的外表而避开它。然而,自20世纪90年代中期以来,针对该物种的非法贸易激增,其野生种群现已被认为处于极危状态。近期的调查未能发现任何野生种群。不过,已知在当地一些养殖场中存在遗传学意义上纯正的圈养个体,这对于恢复野生种群可能至关重要。

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅142896

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅122773

- 物种通用数据 | 阅21508

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅18382

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅15223

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14648

- 中国七成河蚌濒危或极危,90后小伙编著《河蚌》呼吁保护 | 阅12405

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11859

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11687

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅11575

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn