小型猛禽-纵纹腹小鸮

纵纹腹小鸮 又称小鸮,在英文世界中常常被称为雅典娜猫头鹰或密涅瓦猫头鹰(owl of Athena、owl of Minerva)是鸮形目鸱鸮科的一种小型猛禽。纵纹腹小鸮适应性强,分布范围广阔,种群数量稳定,目前被世界自然保护联盟评估为“无危”。其与人类文化的悠久联系,特别是作为智慧象征的历史,亦为该物种增添了独特的文化价值。

本文基于现有文献资料,系统综述该物种的分类、形态特征、地理分布、栖息地、行为生态、繁殖、种群现状等。

界: 动物界 Animalia

门: 脊索动物门 Chordata

纲: 鸟纲 Aves

目: 鸮形目 Strigiformes

科: 鸱鸮科 Strigidae

属: 小鸮属 Athene

种: 纵纹腹小鸮 A. noctua

纵纹腹小鸮的分类学历史可追溯至:

1769年,由意大利自然学家乔瓦尼·安东尼奥·斯科波利(Giovanni Antonio Scopoli)依据二名法首次描述并命名为Strix noctua,此时为林鸮属的成员。

1822年,德国动物学家弗里德里希·波伊(Friedrich Boie)建立了 Athene 属,该物种后被归入此属。

1841年,乔治·罗伯特·格雷(George Robert Gray)将其指定为 Athene 属的模式种。

属名Athene旨在纪念希腊智慧女神雅典娜,因猫头鹰在古希腊文化中是智慧的象征。

种名noctua为拉丁语,特指献给密涅瓦(Minerva,即雅典娜的罗马对应神)的神圣之鸟,进一步强调了该物种与智慧象征的深厚联系。

在纵纹腹小鸮广阔的分布区内,该物种存在显著的形态变异,导致其亚种分类存在一定争议。目前共识别出13个亚种,其形态差异主要体现在羽色深浅、体型大小及趾长等方面,且邻近亚种间存在广泛的杂交带。

其中,中东地区的淡灰棕色亚种 A. n. lilith 形态最为独特。有学者基于DNA证据和鸣声差异,主张将东南部的几个亚种(A. n. glaux、A. n. indigena、 A. n. lilith)提升为独立物种,但此观点尚未得到普遍认可。

纵纹腹小鸮亚种列表:

A. n. noctua:指名亚种,分布于中欧、南欧、东南欧至俄罗斯西北部。

A. n. bactriana:分布于伊拉克和阿塞拜疆至巴基斯坦和印度西北部。

A. n. glaux:分布于北非沿海至以色列西南部。

A. n. impasta:分布于中国中西部。

A. n. indigena:分布于罗马尼亚至希腊,经乌克兰和土耳其东至俄罗斯南部。

A. n. lilith:分布于塞浦路斯,土耳其南部至伊拉克和西奈半岛(埃及)。

A. n. ludlowi:分布于喜马拉雅山脉。

A. n. orientalis:分布于哈萨克斯坦东北部和中国西北部。

A. n. plumipes:分布于蒙古、中西伯利亚和中国东北部。

A. n. saharae:分布于摩洛哥至埃及西部和阿拉伯半岛中部。

A. n. somaliensis:分布于埃塞俄比亚东部和索马里。

A. n. spilogastra:分布于苏丹东部、厄立特里亚和埃塞俄比亚东北部。

A. n. vidalii:分布于西欧。

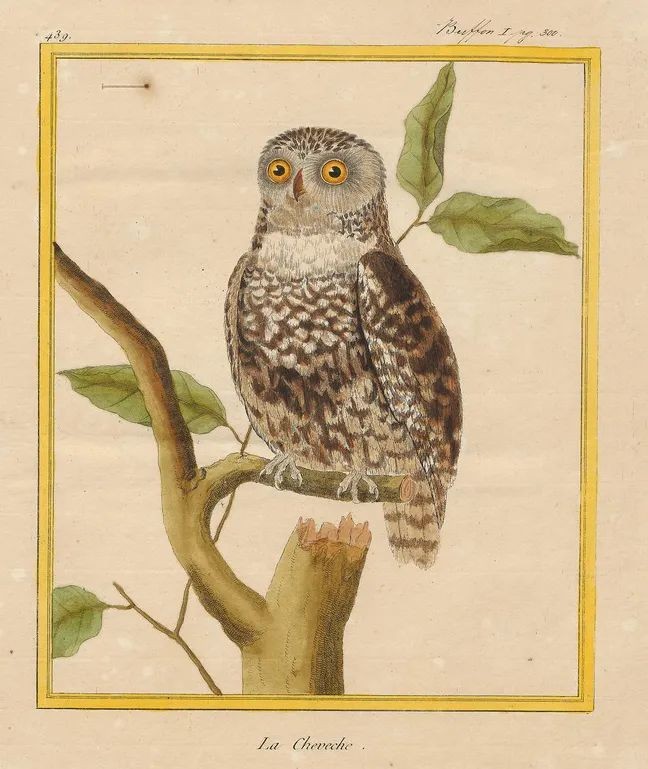

纵纹腹小鸮是一种体形小巧、结构紧凑的鸮类。该物种体型测量数据相对一致:体长通常约为22厘米,翅展约56厘米(两性相似),体重平均约180克。

纵纹腹小鸮与人的比例参考

纵纹腹小鸮的脚爪特写

其头部平顶,体态圆胖,尾部较短。面盘在眼睛上方显得扁平,形成独特的“皱眉”表情。其通体羽毛呈灰褐色,密布白色斑点、条纹与横斑;下体颜色浅淡,饰有深色纵纹。

纵纹腹小鸮的头骨

幼鸟羽色较成鸟暗淡,且缺少成鸟头顶的白色斑点。其飞行姿态呈独特的波浪式,类似于啄木鸟。每年的换羽期通常从7月开始,持续至11月,雄性个体先于雌性开始换羽。

其典型鸣声为带抱怨音调的“kiew, kiew”。此外,它们也会发出各种哨音、颤音。在繁殖季,叫声变得更加复杂和富有变化,成对个体可能进行二重唱。在巢穴附近时,还会发出诸如吠叫、啁啾和尖叫等多种声音。

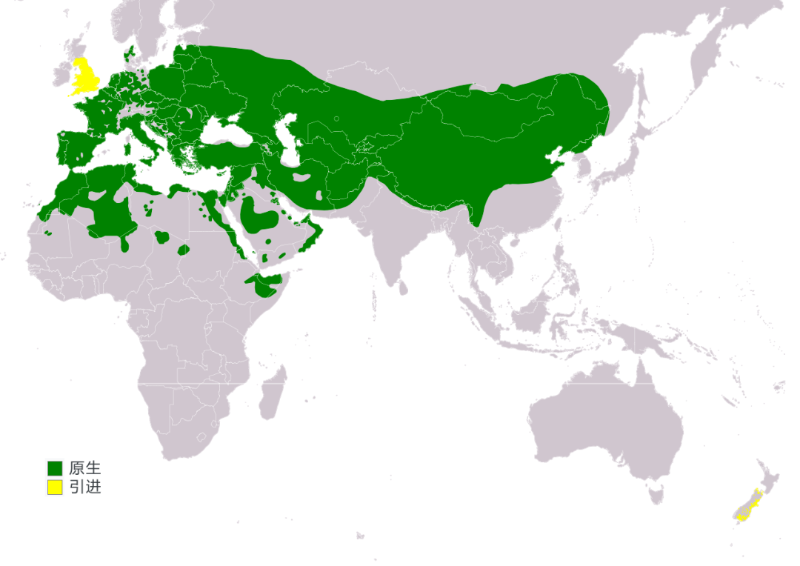

纵纹腹小鸮原生分布范围极广,覆盖欧洲、亚洲大部及北非。在欧亚大陆,其范围西起伊比利亚半岛和丹麦,东至中国,南达喜马拉雅山脉。在非洲,其分布从毛里塔尼亚延伸至埃及、红海沿岸及阿拉伯半岛。

纵纹腹小鸮是典型的定居性物种,对栖息地适应性极强。其栖息地类型多样,包括:农业用地,果园、林缘、公园与花园,草原与多石的半沙漠地带,沙丘等无树区域,废墟、采石场附近,偶尔会出现在村庄和郊区环境中。

在英国,其主要分布于低海拔地区(通常低于500米)。然而,在其欧亚大陆的分布区内,它可适应更高海拔,在西藏曾有海拔3600米的观测记录。

纵纹腹小鸮常栖于高处,伺机俯冲捕猎。其食性广泛,食谱包括昆虫、蚯蚓等无脊椎动物,以及两栖类、爬行动物、鸟类和小型哺乳动物等脊椎动物。它也会在地面追捕猎物,并有将多余食物储存在洞或缝隙中的行为(贮食)。

对其食丸的分析研究表明,哺乳动物约占其食物组成的20%至50%,昆虫则占24%至49%。被捕食的哺乳动物包括鼠类、田鼠、鼩鼱、鼹鼠乃至幼兔。

鸟类多在繁殖季被捕食,且常为雏鸟或刚离巢的幼鸟,包括部分猎禽的幼体。昆虫食谱涵盖双翅目、革翅目、鞘翅目、鳞翅目和膜翅目。食物中也包含一些植物物质,可能是偶然摄入的。

纵纹腹小鸮具有强烈的领域性,雄性通常终生守护同一领域,但其边界范围会随季节变化,在春季求偶期达到最大。

其实际觅食的家域范围大小受栖息地类型和季节影响显著。在栖息地多样性高的区域,家域范围可小于2公顷;而在单调的农田环境中,家域范围可超过12公顷。更大的家域意味着更多的飞行活动、更长的觅食行程和更少的归巢次数。

领域防御行为包括发出警告鸣叫、飞行冲撞,甚至爪击。研究表明,纵纹腹小鸮能通过鸣声识别邻近领域的熟悉个体,并对陌生入侵者表现出更强烈的防御反应。

纵纹腹小鸮具有一定程度的昼行性,常于日间大胆地栖息在显眼位置。在人类活动频繁区域,个体易产生适应性,允许人类接近至较短距离。

纵纹腹小鸮繁殖季始于晚春,此期间其夜间鸣叫活动显著增加。巢址选择多样,可利用树洞、岩壁裂缝、采石场、墙壁、旧建筑、河岸洞隙及兔穴等场所筑巢。

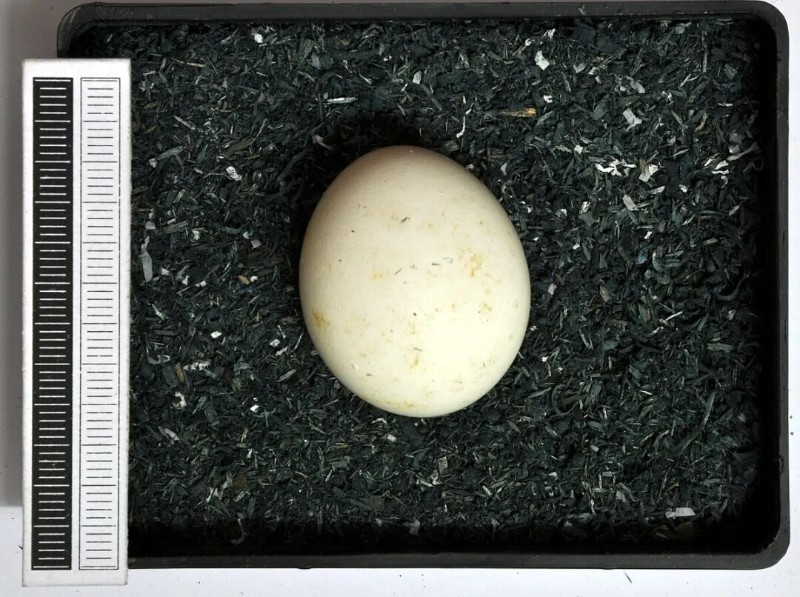

一窝产卵数通常为3至5枚,少的情况下只有2枚,最多可达8枚。卵呈阔椭圆形,纯白色,无光泽,平均尺寸约为35.5×29.5毫米。

孵卵任务完全由雌性承担,通常从产下第一枚卵后即开始。孵卵期间,雄性负责为雌鸟供应食物,孵化期约为28至29天。

雏鸟初生时由雌鸟育雏,雄性提供食物并由雌鸟分配。随后,双亲共同参与捕猎和喂雏。幼鸟大约在7周龄时离巢,离巢后一至两周具备飞行能力。通常一年繁殖一窝,但在食物极其丰富的年份,可能成功繁殖第二窝。

研究发现,雏鸟在巢期内积累的能量储备对其离巢后的生存率至关重要,身体状况良好的个体存活率显著更高,幼鸟扩散距离通常不超过20公里。

纵纹腹小鸮配对关系牢固,常终年相伴,直至一方死亡。

纵纹腹小鸮拥有极大的地理分布范围。据估计,其在欧洲的繁殖对数量介于56万至130万对之间。鉴于欧洲种群仅占其全球总数的25%至49%,推算其世界总种群数量应在500万至1500万只之间。目前,没有证据表明其种群数量呈现下降趋势。基于其巨大的种群数量和稳定的现状,世界自然保护联盟(IUCN)将其评定为“无危”物种。

纵纹腹小鸮与人类文化的交织历史悠久且深刻。它是希腊女神雅典娜和罗马女神密涅瓦的圣鸟,故而成为智慧与知识的经典象征。早在公元前500年,一只带着橄榄枝的纵纹腹小鸮形象便已出现在希腊的四德拉克马银币上。公元前5世纪的雅典娜青铜雕像也描绘了女神手托此鸟的场景。

历史上,该物种还有其它用途。在意大利,它曾被驯养并剪羽后用于室内及花园中的害虫(啮齿类和昆虫)防治。更常见的是用于“小屋狩猎”—利用小型鸣禽对昼伏的猫头鹰会发起“围攻”行为的习性,以此诱捕这些鸣禽。这种狩猎传统在意大利部分地区的文化中根深蒂固,直至20世纪90年代才被官方禁止,但出于文化传统考虑,部分地区仍存在特许的繁殖中心。

此外,1992年,纵纹腹小鸮的图像曾作为水印出现在荷兰纸币(100荷兰盾)上,体现了其在现代文化中的形象。

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅142697

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅122502

- 物种通用数据 | 阅21470

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅18298

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅15174

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14474

- 中国七成河蚌濒危或极危,90后小伙编著《河蚌》呼吁保护 | 阅12270

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11859

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11597

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅11462

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn