“自然解法”修复滨海湿地,筑牢候鸟通道与蓝色防线—黄河入海口的公益实践初见成效

山东东营,黄河与渤海相拥的地方,一场生态修复的实践正在悄然改变这片滨海湿地的面貌。中华环境保护基金会携手卡特彼勒基金会资助、北京师范大学实施的山东东营滨海湿地生态修复项目,通过历时一年多的系统修复,在这片位于东亚-澳大利西亚候鸟迁飞通道上的重要区域取得了显著成效。

生态岸带构建公益示范项目界牌

项目区位于山东黄河三角洲国家级自然保护区的滨海滩涂带,这里是东亚-澳大利西亚候鸟迁飞通道的关键中转站,也是应对气候变化、增强海岸带韧性的重要生态屏障。针对该区域面临的岸线侵蚀、生态系统退化等生态挑战,项目采用创新的"牡蛎礁-海草床-盐地碱蓬"复合修复模式,实施了一系列精准的生态修复工作。

项目在潮下带构建了1.1公里牡蛎礁生态岸带,使用360根红松木质桩杆和1200余袋牡蛎壳附着基,为贝类、蟹类等底栖生物提供了庇护场所,为鸟类提供食源和新的栖地,也成为了消减波浪、固滩护岸的天然屏障。监测显示,礁体上每袋附着基中牡蛎活体数量平均超过5个,新生长的牡蛎壳长平均超过10厘米,同时还观察到豆型拳蟹、天津厚蟹等物种在礁体空隙中生存。

牡蛎礁防护带为鸟类提供食源和栖地

曾经稀疏的海草床如今已展现出全新的面貌。项目团队成功修复20公顷海草床,让日本鳗草等原生海草物种重新在这片水域扎根生长。这些随波摇曳的海草不仅为海洋生物提供了重要的栖息地和庇护所,更有效改善了水域生态环境,让这片海域重现往日的生机与活力。

附近居民开展海草种植工作

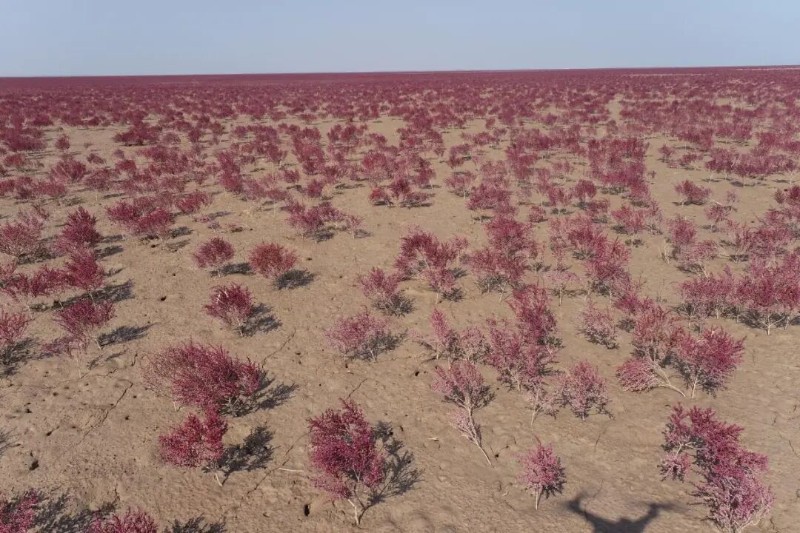

盐地碱蓬修复区采用了微地形生态修复技术,通过构建垄沟微地形和播撒强化包衣种子,成功恢复160公顷盐地碱蓬湿地。修复后的监测显示,盐地碱蓬密度超过30株/平方米,盖度超过30%,彻底改变了原先光秃滩涂的面貌,重现了潮间带"红地毯"的壮美景观,并有效提升了土壤有机质和底栖生物多样性。

项目恢复的盐地碱蓬

生态恢复带来了显著的生物多样性提升。经过2024年秋季至2025年春季的鸟类调查发现,项目区内水鸟种类和数量呈现稳定增长,包括东方白鹳、大杓鹬、斑嘴鸭等多种国家重点保护及受胁物种频繁现身,它们或在水边觅食,或在盐地碱蓬丛中栖息,或在礁石上空盘旋,成为这片湿地生命力复苏的最佳见证。

项目的固碳增汇效果同样令人鼓舞。修复后的盐地碱蓬湿地、海草床和牡蛎礁区沉积物碳密度显著提升,较修复前提升44%,展示出滨海湿地作为“蓝碳”生态系统的巨大潜力,为我国碳中和目标下的基于自然解决方案(NbS)提供了区域实践。

项目实施前的光摊

项目实施后盐地碱蓬展示了良好的固碳效果

值得一提的是,该项目中应用的盐地碱蓬生态恢复关键技术因其创新性和实效性,成功入选2025年联合国开发计划署(UNDP)发布的“生态恢复推荐案例”,标志着黄河口湿地修复的中国经验正获得国际社会的广泛认可。

项目验收评审会

夕阳西下,当最后一缕余晖洒在渐渐泛红的碱蓬丛上,成群的水鸟掠过波光粼粼的水面,在这片重焕生机的湿地中寻找着夜的归宿。这里不再只是黄河与渤海相遇的地理坐标,更成为了万千生灵栖居的家园,见证着人与自然和谐共生的美好画卷。每一株碱蓬的绽放,每一片海草的摇曳,都在诉说着这片土地的重生故事,期待着更多生命的归来。

专业会员

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅142697

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅122502

- 物种通用数据 | 阅21470

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅18268

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅15174

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14474

- 中国七成河蚌濒危或极危,90后小伙编著《河蚌》呼吁保护 | 阅12270

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11859

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11597

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅11462

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn