5.5亿年前的海底“挖洞者”—— 一场地底革命

你能想象吗?5.5 亿年前的湖北三峡海底,并非只有静静趴在微生物膜上的 “躺平生物”,而是藏着一群敢闯敢挖的 “开拓者”—— 它们在沉积物里开凿出纵横交错的 “地下通道”,用看似微小的行为,悄悄掀起了一场足以改写地球生态格局的 “地底革命”。

最近,中国科学院南京地质古生物研究所的科研团队,就在三峡地区的一片普通岩层中,找到了这场革命的 “关键证据”—— 一组保存完好的三维潜穴化石。这项发表在《科学进展》的研究,不仅把动物复杂挖掘行为的起源提前了数千万年,更让我们重新认识了 “寒武纪生命大爆发” 前的那段隐秘历史。

颠覆教科书

埃迪卡拉纪的“挖洞高手”

打破“寒武纪专属”定论

长久以来,古生物学界有个共识:埃迪卡拉纪(约6.35亿—5.39亿年前)的生物都是 “表面玩家”。那时的海底覆盖着一层坚韧的 “微生物席”(类似海底的 “地毯”),大多数生物要么固着在上面,要么只在表面留下简单的爬痕,最多挖点浅浅的水平坑洞,根本没能力向沉积物深处 “进军”。大家普遍认为,直到寒武纪(约5.39亿年前开始),动物才学会垂直或斜向挖洞,形成复杂的三维潜穴系统。

但三峡“石板滩生物群” 的发现,直接改变了这个认知。

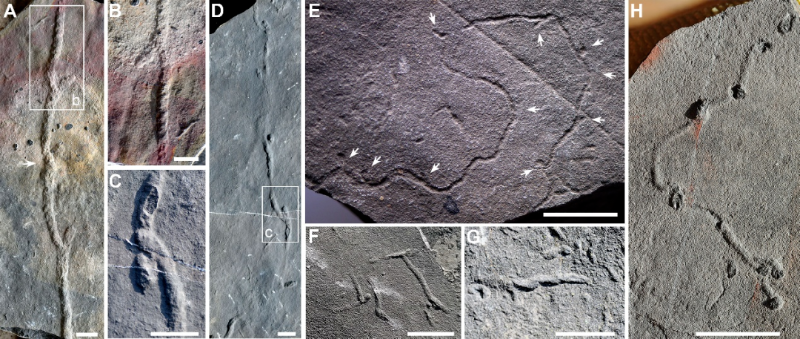

研究团队在岩层中找到了三种关键的潜穴化石:锯形迹(Treptichnus)、多山迹(Lamonte)和蝌蚪状潜穴。它们可不是简单的“小土坑”——锯形迹像一条蜿蜒的锯齿,每一道痕迹都透着“计划性”,说明当时的动物不是瞎挖,而是主动探测沉积物里的食物或生存空间;多山迹和蝌蚪状潜穴更有意思,它把水平隧道和垂直潜穴结合起来,仿佛是动物在不同行为模式中留下的“作品”——可能为觅食、暂时居住和爬行等多种活动。

石板滩生物群中的Treptichnus遗迹化石。

比例尺为2厘米

(图源:南京古生物所)

这些化石最关键的意义在于:它们证明埃迪卡拉纪的动物,已经从“平面生活”跃升到“立体开拓”。不再是海底的“过客”,而是能主动挖掘、构建“地下家园”的“生态系统工程师”。如果把当时的海底比作一片平原,这些生物就是最早学会 “挖隧道” 的开拓者。

小小挖洞行为

掀起海洋生态“大地震”

别以为这些“挖洞者”的动作不起眼,它们的出现,直接给当时的海洋生态系统来了一记“重拳”。

那时的“微生物席”是整个埃迪卡拉纪生态的“根基”——固着生物靠它附着,移动生物靠它获取能量,整个海底生态就围绕这层“地毯”稳定运行。但“挖洞者”的到来,彻底破坏了这份稳定。它们在沉积物里钻来钻去,像给海底“松土”一样,把原本紧密的微生物席搅得支离破碎。

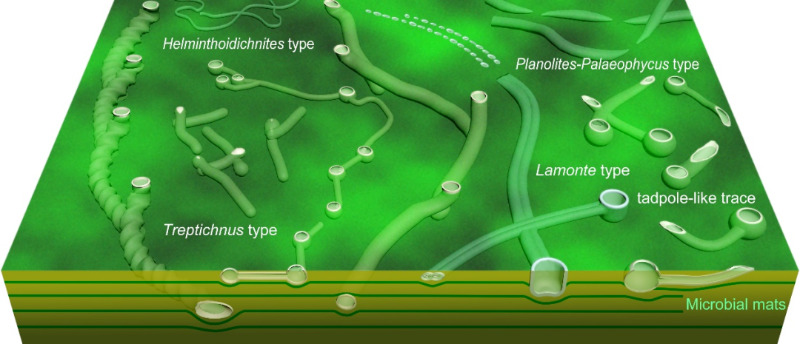

石板滩生物群的遗迹化石复原图

(图源:南京古生物所)

研究数据显示,在石板滩地层中,潜穴化石的数量和埃迪卡拉纪典型宏体化石(比如叶片状、圆盘状的生物)的数量,呈现出清晰的“此消彼长”。潜穴越密集的岩层,那些依赖微生物席的老式生物就越稀少。这说明,“挖洞者”可能通过抢占空间、争夺资源,甚至间接破坏微生物席,把旧生态的“原住民”一步步挤出了生存范围。

更重要的是,这场“挖掘运动”还改变了海洋的“物质循环”。虽然当时地球大气和海洋的氧气含量都很低,“挖洞者”没法让深层沉积物彻底氧化,但它们的挖掘让沉积物发生了物理混合——就像给海底“翻土”,让磷、碳、硫等关键元素得以在沉积物和海水间流动。这就为后来更多生物的出现,悄悄铺垫了“物质基础”。

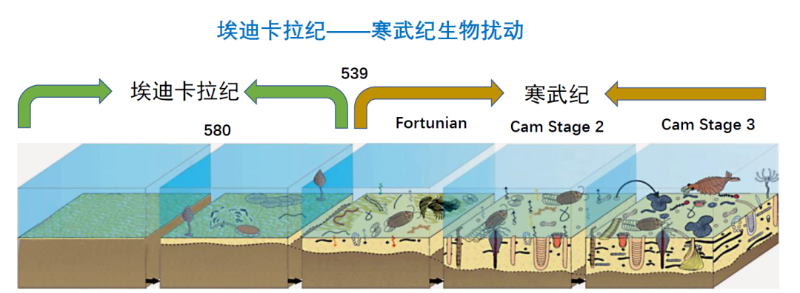

图源Mángano land Buatois, 2014

从“微生物世界”

到“寒武纪狂欢”

如果把地球生命演化比作一部电影,埃迪卡拉纪的“微生物席世界”和寒武纪的“生命大爆发”,曾经像是两段脱节的剧情——前者平静单调,后者热闹非凡,中间总少了一段“过渡戏”。而这次发现的“挖洞者”,恰恰就是连接两段剧情的“桥梁”。

这些“挖洞者”大概率是具有两侧对称身体的动物(比如类似蠕虫的生物),它们的行为革新,让海底从“静态地毯”变成了“动态土壤”。一方面,它们破坏了旧生态的根基,为新生物腾出了生存空间;另一方面,它们改变的物质循环,为后续生命爆发提供了条件。

寒武纪大爆发复原图

(图源:南京古生物所谭超)

可以说,当第一批“挖洞者”在5.5亿年前的三峡海底挖出第一个“地下通道”时,寒武纪生命大爆发的“序幕”就已经拉开了。那些在寒武纪突然出现的三叶虫、奇虾等复杂生物,能在充满“混合基底”的海底繁衍生息,背后可能正是这场“地底革命”打下的基础。

细微痕迹里的大秘密

古生物研究的 “逆向思维”

很多人对古生物的印象,停留在恐龙骨架、三叶虫化石这些实体化石上。但这次的发现告诉我们:有时候,岩层里的细微痕迹,比大化石更能揭示生命演化的真相。

这些潜穴化石没有保存生物的身体,却记录了它们的“行为”——而行为的革新,往往是生命演化的关键一步。就像人类学会使用工具改变了世界一样,这些远古动物学会“挖洞”,也改变了整个地球的生态轨迹。

从埃迪卡拉纪的蓝田生物群、瓮安生物群,到这次的石板滩生物群,中国科学家一次次在古老岩层中找到改写认知的证据。随着研究的深入,在中国的地层中还将发现更多这样的"地底档案",科学家们将继续解读生命如何演化。

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅142896

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅122773

- 物种通用数据 | 阅21508

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅18382

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅15223

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14648

- 中国七成河蚌濒危或极危,90后小伙编著《河蚌》呼吁保护 | 阅12405

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11859

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11687

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅11575

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn