华南植物园揭示绿地暴露在城市密度与心理健康关系中的中介效应与调节效应

心理健康已成为全球性重大挑战,占全球威胁生命疾病总数的32%,并且世界卫生组织研究表明COVID-19大流行导致全球焦虑症和抑郁症患病率上升25%。尤其是城市地区的居民心理健康面临更大风险,通常与城市复杂环境多因素密切关联,例如环境污染、孤独感、压力以及城市绿色空间的匮乏等。心理健康通常会受到个体特征、社会关系和社会经济地位等多维因素的影响,因此建成区环境对居民心理健康的影响日益受到关注。城市密度作为建成区环境的核心要素,目前其对心理健康的影响仍存在争议,主要由两方面可能原因导致,一是以往研究往往忽略了两者关联的具体路径与交互作用,二是影响机制会因当地背景不同而存在差异。城市的密集开发可能后果是导致绿色空间减少,对心理健康造成不利影响,但相反,高密度城市又会伴随带来高效的交通系统和适宜步行的有利环境。然而,总体来讲,城市密度、城市绿色空间暴露以及心理健康三者之间的复杂关系仍未形成一个统一的关联框架。理解其关系有助于增强我们对于高密度城市开发如何影响心理健康的认知,并为城市绿地规划提供更科学的决策依据。

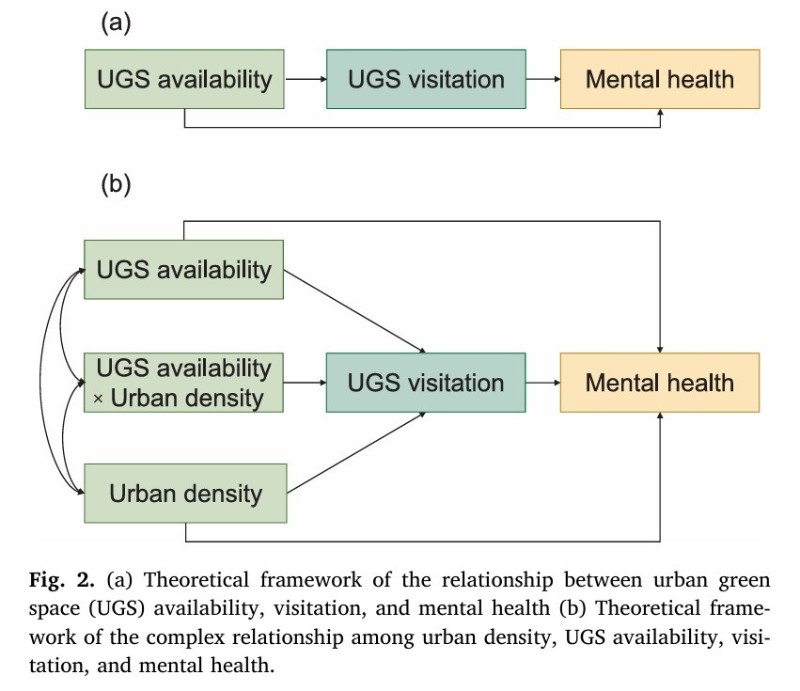

鉴于此,本研究以高密度发展为特征的典型快速城市化地区为例,基于对824位受访者的问卷调查,通过系统剖析城市绿色空间暴露的双重作用,拓展和填补了现有研究的关键缺陷:城市绿色空间访问频次在“城市密度─心理健康”关联中起中介变量作用,而城市绿色空间可用性则起调节变量作用。研究结果表明:(1)城市密度的影响具有情境依赖性:其对三项心理健康指标(抑郁程度、生活满意度、价值感)的影响取决于城市绿色空间的可用性水平;(2)访问社区花园、市政公园和滨水公共绿地能显著降低抑郁风险、提升生活满意度和增强价值感。社区花园与市政公园的互动访问与三项心理健康指标的改善均呈正相关,而城市公共绿色空间访问频次对于心理健康的积极影响超过了城市绿色空间可用性及城市密度的作用;(3)最重要的,我们揭示了一个内在关键双重机制:访问城市绿色空间可以充分缓解高密度建设对于心理健康产生的负面影响,而城市绿色空间的可用性则对这种关系起到调节作用,可以减轻高城市密度带来的负面影响。上述发现对于城市绿色空间规划的优化提供了新颖实证依据:提升绿地可用性及其访问频次可降低高城市密度对心理健康的负面影响,并且应该优先发展社区花园与市政公园,因其对三项心理健康指标均产生显著的积极作用。

研究成果以“Greenspace exposure and its dual role as mediator and moderator in the relationship between urban density and mental health”为题,近期发表在国际景观生态学及城市规划领域顶级期刊Landscape and Urban Planning(《景观与城市规划》)(IF=9.2)上。中国科学院华南植物园副研究员刘红晓为该文第一作者,中国人民大学生态环境学院孙晓副教授和中国科学院华南植物园任海研究员为共同通讯作者。

专业会员

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅142697

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅122502

- 物种通用数据 | 阅21470

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅18268

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅15174

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14474

- 中国七成河蚌濒危或极危,90后小伙编著《河蚌》呼吁保护 | 阅12270

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11859

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11597

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅11462

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn