沈阳生态所在土壤病毒研究方法取得新进展—破解溶原性噬菌体研究难题

噬菌体(又称细菌病毒)是地球上数量最多的生物实体,它们通过感染微生物,在土壤和水体生态系统中扮演着至关重要的角色。尤其是溶原性噬菌体,它们能够以潜伏的方式“隐藏”在微生物基因组中,在适宜条件下被诱导并进入裂解周期,从而对碳氮循环和微生物群落稳定性产生深远影响。

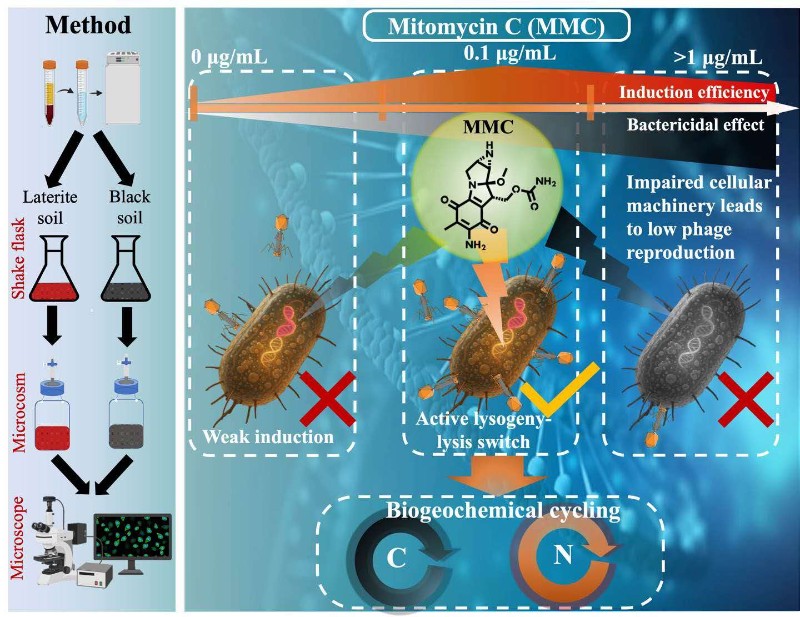

然而,环境中溶原性噬菌体的研究长期受到方法学缺失的制约。现有研究主要依赖化学诱导剂——丝裂霉素C(Mitomycin C,MMC),但该方法存在显著不确定性:其作用强度在不同环境中差异巨大,既可能低估溶原性噬菌体的真实数量,也可能因对宿主微生物造成毒性影响而扭曲研究结果。因此,如何发展更加可靠的方法来研究环境中的溶原性噬菌体,成为该领域亟待解决的关键科学问题。

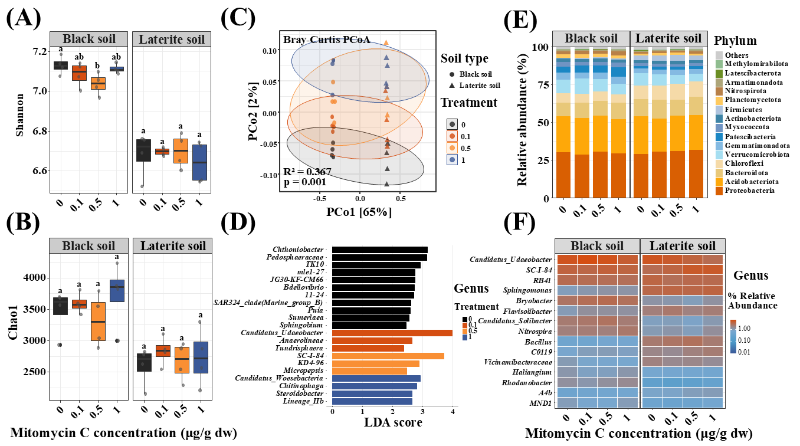

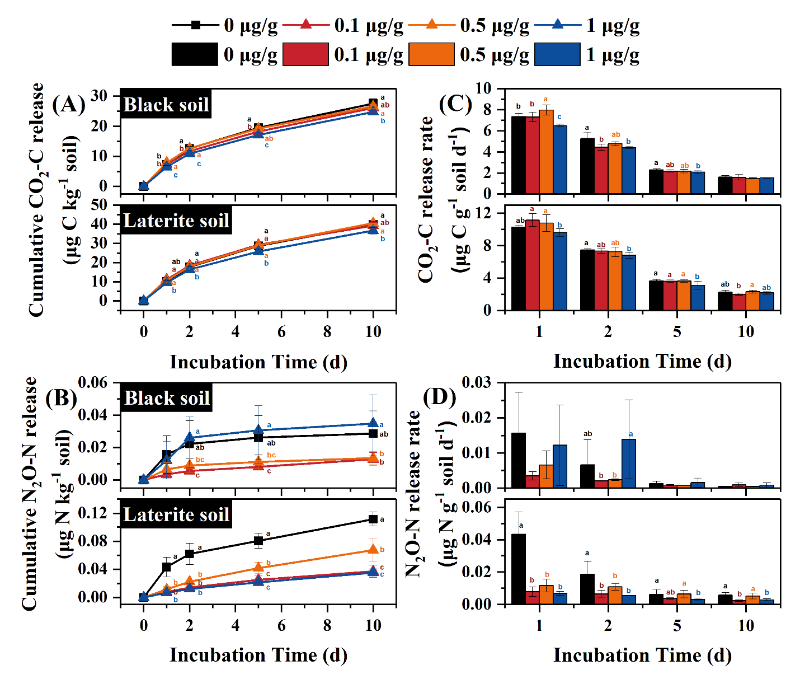

针对这一科学问题,中国科学院沈阳应用生态研究所“环境污染过程与效应创新组群”梁小龙研究员团队提出并验证了一种新的方法学框架,用于更加准确地揭示土壤和水体环境中溶原性噬菌体的真实生态作用。系统评估了丝裂霉素C方法的局限性,提出结合分子生物学与高通量测序的新策略,有效减少了传统方法带来的偏差。研究发现,在典型农田和森林土壤中,溶原性噬菌体的比例与土壤养分水平密切相关,其诱导释放在碳氮循环的调控中具有重要作用。在淡水系统实验中,证明新方法能够更加灵敏和稳定地捕捉溶原性噬菌体的动态变化,克服了丝裂霉素C结果波动性大的难题。

该研究明确指出环境溶原性噬菌体研究中过度依赖丝裂霉素C的弊端,并提出可替代的技术路径,填补了方法学空白,通过在土壤与水体中的成功应用,证明新方法能够在多样生态系统中揭示更真实的病毒—微生物相互作用,拓展了环境病毒学研究边界,为未来研究提供了可靠的工具基础。研究成果以Mitomycin C-induced prophage activation for exploring the Lysogeny-lysis functional dynamics in situ为题,发表在发表在 Applied Soil Ecology期刊。中国科学院沈阳生态所博士研究生徐若祎为第一作者,梁小龙研究员为通讯作者,宁波大学葛体达教授、美国田纳西大学Mark Radoservich教授、密西西比州立大学范豫川博士、加州大学旧金山分校杨璐博士等国内外合作伙伴也参与了本研究。该研究得到了国家自然科学基金、辽宁省优秀青年基金、森林生态与保育重点实验室等资助。

图1. 图文摘要

图2. 原噬菌体激活导致细菌群落组成显著变化

图3. 原噬菌体激活抑制了不同土壤类型中的 CO₂ 和 N₂O 排放

专业会员

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅142697

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅122502

- 物种通用数据 | 阅21470

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅18232

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅15174

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14474

- 中国七成河蚌濒危或极危,90后小伙编著《河蚌》呼吁保护 | 阅12270

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11859

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11597

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅11462

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn