CN计划同行故事| 来,认识下地平线下的朋友们(AI连环画版)

气候变化已成为威胁全球可持续发展的重大挑战,如何在生态保护与人文传承中探寻适应性路径,成为社会关注的核心议题。

在此背景下,积淀着千年文明的陕西,以其独特的地理气候条件与历史文化底蕴,为我们提供了传统村落与自然和谐共处的生动范本——那些散落在黄土高原与关中平原上的古老村落,通过世代实践,凝练出以“顺应自然、因地制宜”为核心的气候适应智慧,在建筑形态、生态调节与资源利用等维度形成了系统性解决方案,而地坑院这一“地下生土建筑”的活化石,正是其中最具代表性的实践成果。

作为温带季风气候区的典型区域,陕西大陆性气候特征显著:四季分明、寒暑温差悬殊(极端温差可达40℃以上),降水集中于夏季且多暴雨,春季风沙频繁。面对这样的气候挑战,当地传统村落并未依赖外力改造自然,而是通过对环境的深刻认知,将生存需求与自然规律深度融合。从陕北的窑洞群到关中的合院式聚落,这些建筑形态并非偶然的文化符号,而是对气候条件的精准回应——其中,以“地下四合院”著称的地坑院,更是集生态智慧与建造技艺于一体的典范。这种源于远古穴居文明的建筑形式,距今已有约4000年历史,它以“向地下要空间”的独特思路,构建了适应干旱、严寒、风沙等多重气候压力的人居系统。

中国最神奇的村庄!见树不见村,进村不见房,闻声不见人!在陕西众多地坑院村落中,咸阳市三原县柏社村无疑是最具代表性的“活态样本”。 柏社村位于陕西省咸阳市三原县新兴镇北部,距县城25公里,延西高速新兴出口18公里,全村面积3.5平方公里,下辖15个村民小组,共808户3756人。作为“国家下沉式地坑窑集中保护区”,柏社村现存保存完好的地坑院134院,其中25院仍保持传统居住功能。

▲ 航拍视角下的地坑院 (摄影/赵亮)

这些深埋于黄土之下的院落,不仅是历史遗存,更是传统气候适应智慧的当代延续——它们如何通过结构设计实现冬暖夏凉?如何通过排水系统应对集中降水?又如何通过生土材料与生态植被构建微气候调节网络?对这些问题的探索,或将为当代低碳建筑与乡村可持续发展提供跨越千年的经验启示。

2023年,在CN计划项目支持下,空气侠启动了“传统村落能源转型与气候传播计划”。柏社村成为了重点调研的五个传统村落之一。在这里,我们发现了地坑窑院的气候适应智慧——冬暖夏凉,造价经济,取材于自然。其天然的通风与排水系统,历经岁月,至今效能不减。

▲《地平线下传统民居的气候智慧》入选中国国际民间组织合作促进会主编的气候行动案例库,并在第28届联合国气候变化大会(COP28)上亮相。

2024年5月4日,空气侠观察员回访柏社村,发现两个显著变化:①地坑院落与屋顶光伏的共存,地上建筑村民使用屋顶光伏的数量增加显著,从源头减少了环境污染和碳排放。②政府对传统村落保护力度加大,比如新增了游乐设施、道路修缮一新。左爷爷的收入增加了,村里的旅游业也得到了发展。

2025年8月,空气侠联合气候变化与健康议题行动者张温、考拉,以及媒体记者王一走进#柏社村。这次,又有哪些新发现呢?请跟随我们的AI漫画镜头去看看吧!

一、斜杠青年初相遇

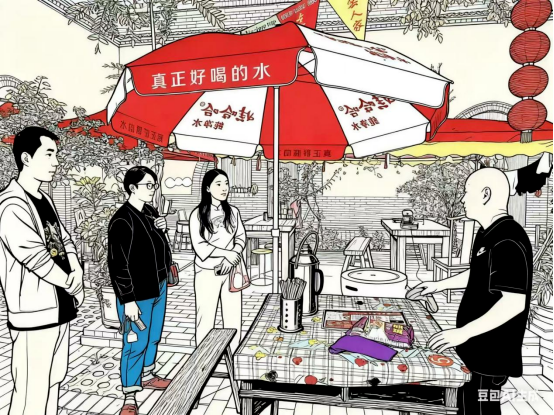

【1】多少次路过,却从未驻足。这一次,我推门而入,遇见了村里的“斜杠青年”—席大叔。五十多岁的他,不仅种地、打理果园,经营着自家农家乐,还有另一个身份:村委委员。他笑呵呵地说:“我现在可是柏社村的青年人呢。”“好一双清澈的眼睛……”同行的伙伴忍不住轻声感叹。

【2】“如果下大雨,我们这里会不会被水淹?”一位身穿休闲装、高大俊朗的中国台湾游客好奇地问道。席叔笑着回应:“你看我院子里那片低洼处,专门做了渗水口。一直有人住、有人维护,就算连着下几天雨,也从来淹不进来。”他沉默片刻,话锋一转,“不过有些没人住的旧窑,年头久了,主人搬进城,慢慢就塌了、荒了……好在政府拨了专款,修好了十多个老窑院。”最后,他眼角漾起笑意:“我还是更喜欢住这儿——夏天尤其舒服,踏实。”

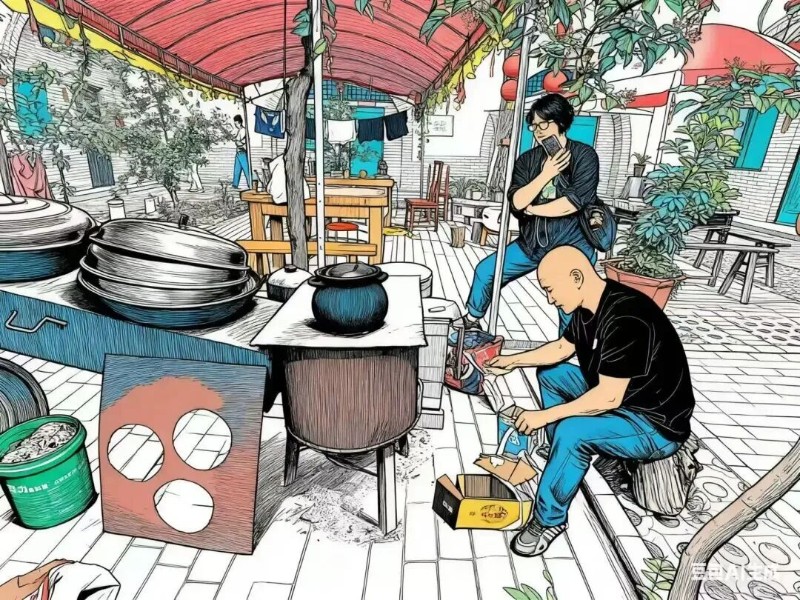

【3】考拉老师第一次见到这种灶台,席叔说这是“连锅柴火灶”,一灶多用,可以同时蒸煮、炒菜、做饭、烧水等,用柴火点燃后,热量在灶膛里循环利用,这样效率很高。现在,柴火鸡是我们招待客人的招牌菜,柴火灶做饭香,很受外地游客喜欢。

二、探班本村“80后”网红

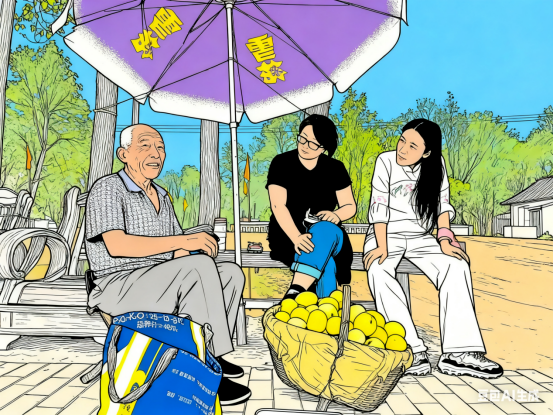

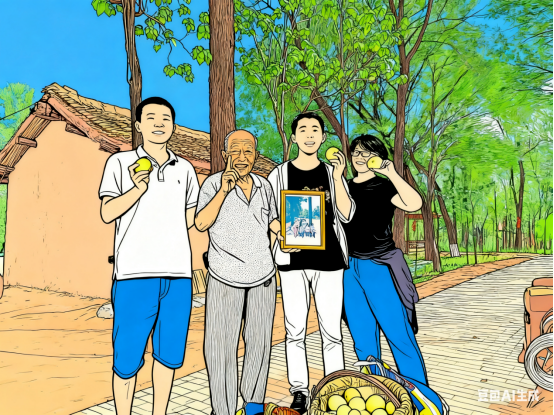

【4】告别席叔,我们来探望忘年交80后网红代表左爷爷。“奶油苹果,脆甜可口”只见左爷爷一边在家门口叫卖农特产品,一边招呼往来的游客进自己家里。随手塞给我们苹果,“口感,美太太!”

【5】快一年没来柏社村了,左爷爷一时没认出我来。我赶忙说:“马老师特意托我向您问好呢。”他眼神一亮,笑了起来:“想起来啦!你们是‘空气侠’,做环保的!”这次,我特意带上了2023年我们的那张合影。一同来的,还有几位媒体朋友,以及从长沙远道而来的考拉老师。

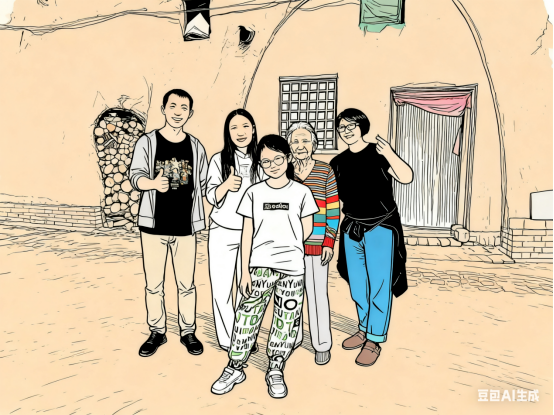

【6】作为村里为数不多还在使用,且保存原貌的古窑,左爷爷家也因此成为游客和媒体高频打卡点。走进院子里,恰好看到席奶奶清洗盖板。为啥水缸放在在院子里?原来前几天拍短剧的人用完道具没有给搬回原位。奶奶说自己搬不了,就先放在这里吧。

【7】前几次,席奶奶在收拾家务,没来得及合影,这次终于安排上了。她笑着说要换一件衣服,其实这身就很美。孙女站在了“C位”。背景则是拥有“冬暖夏凉”的百年老窑。

三、田奶奶&葫芦爷爷

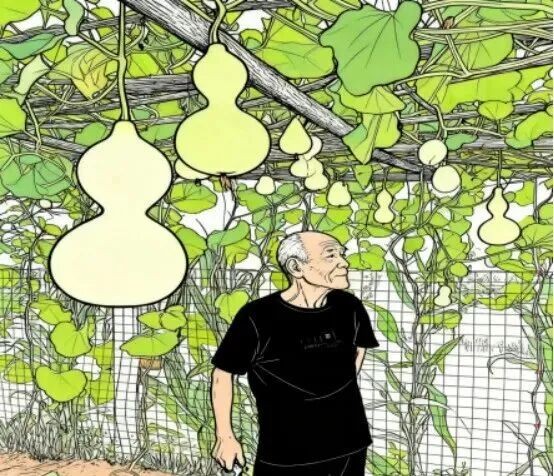

【8】 离开左爷爷家,看到不少游客在买宝葫芦,于是我们凑了过去。不一会儿功夫,我们就结识了两位新朋友——田奶奶和同爷爷。“赶上节假日,休息日,外地来的游客比较多,我就在这里卖葫芦”。田奶奶说,“这葫芦有的可以用来敲背、有的可以做瓢,也有的用来作为装饰物,总之,用处多了。”因为同爷爷在管护一个宝葫芦园子,所以,我们就称呼同爷爷为“葫芦爷爷”了。

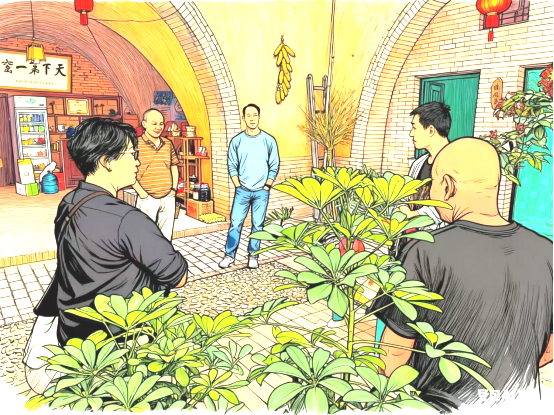

【9】葫芦爷爷是一名远近闻名的乡土园艺专家,现在主要负责看护葫芦院子、鱼塘和自己开发的小花园。看到大家兴致高,葫芦爷爷带我们去看了他的葫芦园子。看到各种形态的葫芦,忍不住想抱在怀里那种。这些都是葫芦爷爷的作品。

【10】葫芦园子后有一汪蓄水池,现在养了鱼。葫芦爷爷说,浇灌庄稼用的都是这里储存的水。即便是遇到类似前几个月极端的干旱,有这个蓄水池子真心缓解了很多旱情。果然,高手在民间。

【11】傍晚十分,我们约到了田奶奶的专访时间。大家一起谝起来(陕西方言,pian,三声,聊天的意思)。田奶奶说“以前谁家住在地下,儿子娶媳妇是很难的。那是穷的代名词。现在,村里还在住的地窑越来越少了,反而来看的人多了起来。”从葫芦,田间地头,聊到了柏社村近年来的气候变化情况,也聊到了健康。

【12】下午18时,一群平均年龄70岁左右的“七仙女”队伍路过。一边喊着“葫芦,葫芦”一边组团“country walk”。欢乐的笑声打破了这里的宁静。葫芦爷爷对我们说,这些都是我们村里的年轻人,给你们介绍下。

四、夜宿地坑院

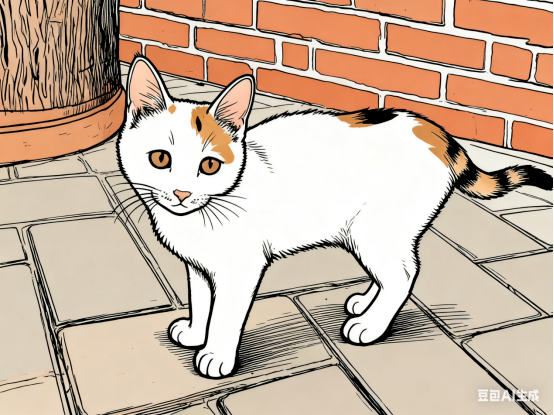

【13】夜幕降临,这次我们决定住在地坑院里,从而深刻感受下民居的气候智慧。开心的是,又认识了一个特别的朋友。它是一只小猫,虽然被称呼为“小丑”,但在窑洞住宿的时段里,它总是来找我们玩耍,我们倒是觉得它很可爱,讨人喜欢。它大部分时间都在地下窑洞里活动,是不是也挺向往着看看地平线上的万物。

欲知后事如何——

我们在地坑院“柏社印象”住了下来。这次时间富裕点,我们可以深入了解地坑院的那些事儿。接待我们的是运营民宿店的马姐,一位女性创业者,可以说是柏社村的“新村民”代表。

晚上,走路会不会掉落在地坑院?

如果地坑顶部长草了怎么处理?

更多故事,请听下回分解。

让传统智慧被看见

这几年来,新兴镇依托柏社村传统村落的独特资源优势,发展“生态游 红色游”,来带动乡村文旅,助力乡村振兴。如果能实现传统村落保护与乡村能源转型的协同,也将增光不少。

韧性的社区长什么样子,无法用语言表达。在柏社村,我们不仅看到了传统地下民居建筑的韧性,看到了现代技术(比如互联网、可再生能源技术)的韧性,也感受得到邻里之间,本地村民和游客之间淳朴温暖的情感链接;以及5万株楸树林下,传统村落与自然和谐共生的韧性。

大地的沉默是无声的语言。在全球沸腾的时代背景下,柏社村正在用低碳、环保的建筑故事向世界讲述另一种可能。我们将持续努力,让更多的传统智慧被看见!

那些年探访柏社村的伙伴们

马小风 古龙人 李丙南 张 温

程 颖 于海蓉 考 拉 王 一

文案: 赵 亮 考 拉 李丙南

编辑: 杨如一

摄影:王一 张 温 赵 亮

专业会员

世界自然基金会的最新文章:

- WWF携手阳光电源启动祁连山国家公园(候选区)栖息地植被恢复项目

- WDCC 2025 | 无界设计、跨界合作,共筑可持续时尚未来

- 2025中国气候行动周 | 气候危机中的北极生灵困境

- 2025中国气候行动周|车网互动规模化破局

- CN计划同行故事| 来,认识下地平线下的朋友们(AI连环画版)

- 2025中国气候行动周|“热”海之殇:地中海生物多样性面临的气候挑战

- CN计划同行故事|探访中国家用光伏第一户,可能是10年后你的家?

- WWF呼吁将绿色贸易纳入全球气候治理框架, 推动中国从“规则接受者”向“规则制定者”转变

- 2025中国气候行动周|一场干旱如何抹煞非洲象的未来

- CN计划同行故事|“晋”来转转:你眼中的山西转型微展览

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅142697

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅122502

- 物种通用数据 | 阅21470

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅18232

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅15174

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14474

- 中国七成河蚌濒危或极危,90后小伙编著《河蚌》呼吁保护 | 阅12270

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11859

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11597

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅11462

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn