法治之光,照亮绿色未来① | 十年耕耘,砥砺前行——中华环境保护基金会环境法治公益项目回顾与展望

近年来,中华环境保护基金会始终坚持以法为纲,守护绿水青山,携手社会各界开启了一系列环境法治专题公益活动,从公益诉讼到法治培训,法治为自然筑起红线,为未来点亮明灯。2025年9月,基金会推出“法治之光,照亮绿色未来”为主题,开展环境法治专题宣传,推动法治精神与生态保护融合,为构建人与自然和谐共生的美丽中国注入法治力量。

一、起步:奠定我会环境法治公益项目基础

十年耕耘,砥砺前行。自2015年新《环境保护法》正式实施以来,中华环境保护基金会始终坚持以习近平生态文明思想为指引,深入贯彻“用最严格的制度、最严密的法治保护生态环境”重要理念,全面投身于环境法治公益事业。我们逐步构建起以“能力建设、多元协同、机制创新”为核心的中国环境法治公益平台,系统推进环境法治项目从理念倡导走向实践深化。历经“起步、转型、发展、拓展”四个阶段的扎实积累,基金会不断凝聚社会力量,为美丽中国建设提供了有力的法治保障,走出了一条具有示范意义的环境法治公益之路。

2015年1月1日,新修订的《中华人民共和国环境保护法》(简称“新《环保法》”)正式实施。因其在理念、制度与惩戒力度上均实现历史性突破,被誉为“史上最严环保法”。该法确立了“保护优先”的基本原则,并引入了“按日计罚”等严厉措施,显著提高了违法成本。同时,它进一步强化了政府与企业责任,拓宽了公众参与途径,并历史性地建立了环境公益诉讼制度,赋予符合条件的社会组织提起公益诉讼的权利,为生态环境保护奠定了坚实的法治根基。

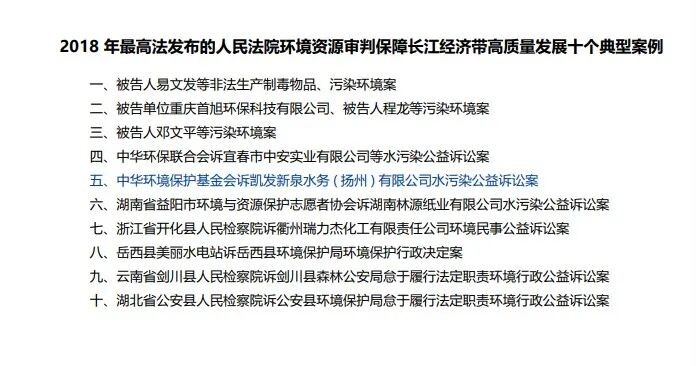

2015年起,基金会以新《环保法》实施为契机,在爱心企业宁波华瑞兴邦股权投资合伙企业(有限合伙)的支持下设立了“环境公益诉讼专项基金”,在全国范围内开展环境公益诉讼工作。到2018年1月共获得立案14起,截止目前,已结案14起。该专项基金的设立和开展,在维护公众的环境权益、保护生态环境、震慑环境违法企业等方面发挥了积极的作用。其中我会诉凯发新泉水务(扬州)有限公司水污染公益诉讼案入选2018年最高法发布的人民法院环境资源审判保障长江经济带高质量发展十个典型案例。

自2015年新《环境保护法》实施以来,环境民事公益诉讼正式有法可依,一批符合法定条件的环保社会组织开始积极运用民事公益诉讼手段推动环境问题的解决,取得了良好的社会效果与生态效益。然而,在实践中,环境民事公益诉讼仍面临诸多挑战,其中费用支持不足的问题尤为突出,特别是生态环境损害鉴定所需的高额成本,成为制约诉讼有效开展的关键瓶颈。由于这类案件专业性强、技术门槛高,损害评估与因果认定过程复杂、周期长,相关鉴定费用往往较为昂贵,这在客观上限制了环保社会组织的参与意愿和能力。

为切实缓解这一现实困境,在经过充分调研与前期筹备的基础上,中华环境保护基金会在克莱恩斯欧洲环保协会(英国)北京代表处的支持下,于2017年设立了“环境损害鉴定公益基金”。该基金专注于资助在环境民事公益诉讼中因鉴定费用未能落实而影响案件审理的情形,为人民法院、原告方及相关参与主体提供关键性的资金支持。该项目直指环境公益诉讼实践中的核心痛点,增强了诉讼的可操作性和实效性,尤其为实践中的环保组织和司法系统提供了坚实的底层支撑,助力更多环境公益诉讼顺利推进。

二、转型:推动环境法律各参与方能力提升

新《环境保护法》实施后,环境公益诉讼制度虽然在立法上取得重要突破,但在实践中并未出现预期中的井喷式增长,反而陷入“叫好不叫座”的困境。经深入调研与分析,我们发现,导致该现象的原因不仅包括社会组织难以承担高额的鉴定费用,更体现在多方面专业能力的系统缺失:许多环保组织缺乏环境法律实务经验和专业知识,难以有效提起和推进公益诉讼;同时,基层法院中审理环境资源案件的法官、相关法务人员,以及环保行政部门、重点企业的环保管理者,也普遍对此类案件的程序规则和实操经验了解有限。此外,当时行业内缺乏高效的信息共享与交流机制,使得各方无法及时获取和交换环境公益诉讼相关的知识、经验与最佳实践。

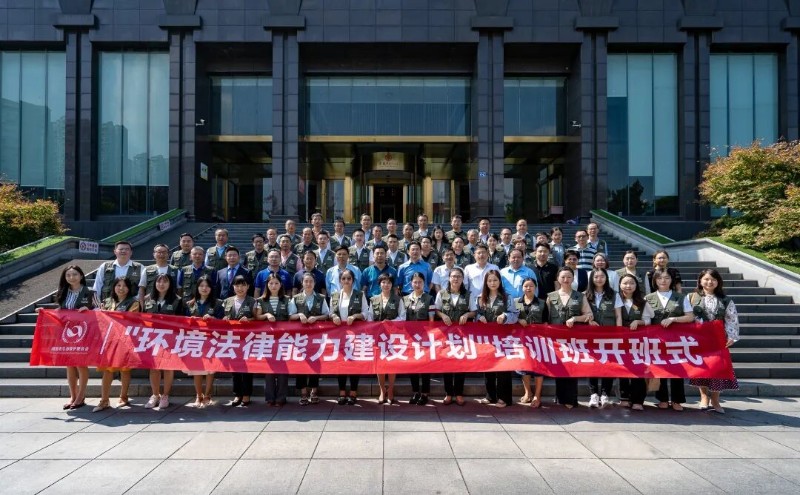

为应对以上挑战,中华环境保护基金会启动了环境法律能力提升项目(一期和二期),旨在系统增强与环境公益诉讼密切相关的一线工作人员的专业素养与实践能力。两期项目累计培训近700人,学员来自环保民间组织、基层人民法院、检察院、企业、律师事务所、环保行政机关、环保科研机构及高校等多个领域,初步构建起跨部门、多层次的环境法治人才网络,为中国环境公益诉讼的持续发展提供了坚实支撑。

2018年,中华环境保护基金会与克莱恩斯欧洲环保协会(英国)北京代表处合作,共同设立了“环保民间组织能力建设基金”。该基金旨在资助在中国境内合法注册的环保社会组织,重点支持其在环境法律能力方面的提升,资助范围包括但不限于聘用法律专业人才、组织系统性培训以及开展生态环境法治类公益项目。该项目通过强化环保社会组织的机构建设与团队专业水平,尤其注重提升其环境法律实务能力,从而鼓励并推动环保民间组织更深入、更有效地参与环境保护实践。

自此,中华环境保护基金会逐步从单一项目执行方转型为综合性的环境法治赋能平台,通过“环境法律能力提升项目”和“环保民间组织能力建设基金”等机制,为环境法律多元参与方提供资金支持、培训交流与能力建设服务,有效促进了环境法治社会共治格局的形成。

三、发展:搭建平台,构建多方协同机制

2018年,中华环境保护基金会整合多年积累的项目资源——包括2015年设立的“环境民事公益诉讼专项基金”、2017年发起的“环境损害鉴定公益基金”、2018年实施的“环境法律能力提升项目”及“环保民间组织能力建设基金”——联合多方合作伙伴,正式启动“中国环境法治公益平台项目”。该项目致力于与生态环境社会组织及其他环境法治参与方共同推动能力建设,通过在污染防治、气候变化应对、生物多样性保护及生态安全等重点领域中法律工具的深入理解与运用,进一步提升环保社会组织的专业作用,共同构建有利于社会组织成长的健康环境法治生态圈。

在此期间,“中国环境法治公益平台项目”聚焦“黄河大保护”“长江大保护”“守护自然保护地”及“环境法律能力建设”等关键方向,资助了40多家环保社会组织,显著增强了其运用法律手段参与环境保护、应对气候变化的专业能力与实施效果;通过系统开展能力提升与培训交流,为环保组织、律师、法官、检察官等群体组织多期培训,覆盖超过900人次,切实提升了各方法治理论水平、实务技能与跨部门协作能力,逐步形成环境法治保障合力;同时,基金会还举办高端研讨会、出版《中国环境法治丛书》,并开发103节环境民事公益诉讼在线课程,以多样化方式推动环境法律知识的普及与实践经验的系统总结,为我国环境法治建设提供了重要的知识基础与公众参与支撑。

此外,基金会成功搭建起一个涵盖法官、检察官、律师、环境法学学者及环保社会组织的多层次交流平台,通过举办环境法治研讨会、法官与检察官专题研修、律师实务培训等活动,积极促进环境司法、行政执法与公益组织之间的深度对话与协同合作,持续强化环境法治领域的整体合力。

四、拓展:环境法治的多元实践与国际交流

近年来,中华环境保护基金会持续推进环境法治公益项目的拓展与深化,聚焦应对气候变化与生物多样性协同保护、生态环境损害赔偿金高效使用、生态环境法典编纂建言等前沿议题,积极引导多元专业力量参与法治实践,全面提升环境治理体系现代化水平。

应对气候变化与生物多样性保护是全球共同面临的重大环境挑战。党的二十大报告明确指出“要提升生态系统多样性、稳定性、持续性,积极参与应对气候变化全球治理”。2021年,生态环境部发布《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》,强调应“协同推动适应气候变化与生态保护修复等相关工作”。为响应国家政策,基金会发起“环保社会组织保护生物多样性与应对气候变化协同能力建设支持计划”,资助12家环保组织开展相关活动,有效提升其协同推进生物多样性保护与气候治理的能力,促进跨领域融合与跨区域合作,构建起基金会与地方组织之间资源互通、能力共建的协作网络。

编纂生态环境法典是党的二十大三中全会部署的重大战略任务,是完善生态文明制度体系的关键立法举措。基金会依托“青山公益助力环境立法法典化若干问题研究资助计划”,资助8家高校法学院围绕生态环境法典草案开展深度研究,支持学术机构、社会团体等参与立法建议,促进社会各界在法典公开征求意见阶段依法有序参与讨论,为推动形成系统、科学、完善的生态环境法典贡献民间智慧。

在生态环境损害赔偿金管理方面,基金会作为专业资金管理机构,依法接收来自环境民事公益诉讼的赔偿金,设立专项基金实行严格专款专用。资金已重点投入河北省隆化县无责任主体矿山迹地矿山地质环境治理工程项目,有效消除地质灾害隐患,实现生态修复功能;同时用于支持环境损害鉴定,弥补实践中的鉴定资金缺口。基金会通过科学管理和精准使用,探索出赔偿金高效落地的“最后一公里”模式,获得媒体与社会广泛认可。未来希望能够继续发挥平台优势,整合小额赔偿金形成规模效应,切实服务于环境治理与公共利益维护。

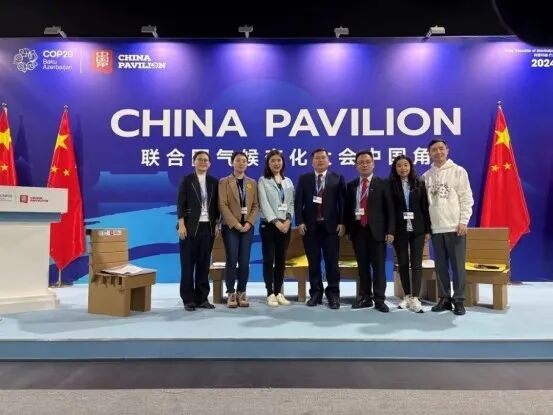

在国际交流方面,基金会积极拓展中国环境法治公益平台项目的国际影响力,邀请5家受资助环保组织代表参与《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会(COP29),主办“凝聚环保社会组织力量,以环境法治手段助力应对气候变化挑战”圆桌对话,向国际社会展示中国民间组织在气候法治与行动中的优秀成果。此外,联合贵州省民政厅及英国驻重庆总领事馆,在生态文明贵阳国际论坛成功举办“共筑绿色公益 促进人与自然和谐共生”主题边会,汇聚高校、律协、企业及社会组织代表,围绕“法治护航生态未来”展开对话,探讨环境法治各参与方在应对气候变化与生物多样性保护中的实践路径。上述活动获中国环境报、中国网、人民网等主流媒体报道,有效提升了中国环境法治实践的国际能见度和话语权。

展望未来,中华环境保护基金会将继续秉持“用最严格的法治保护生态环境”的理念,以“能力建设”为核心,持续完善中国环境法治公益平台功能,进一步推动环境司法专业化、执法规范化与社会参与机制化。我们将不断拓展国际合作,积极引入国际先进环境法治理念与实践经验,助力构建更加完善的现代环境治理体系。

十年耕耘,法治筑基;砥砺前行,初心不忘。中华环境保护基金会愿与社会各界携手,凝聚更广泛的社会力量与智慧,共同推进中国环境法治体系的健全与实施,为建设人与自然和谐共生的美丽中国持续贡献坚实的法治公益力量。

专业会员

环境保护基金会的最新文章:

- 中华环境保护基金会关于律师环境法律能力提升培训活动(三期)的通知

- 法治之光,照亮绿色未来④ | 怎样才能培养出一名合格的环境资源“三审合一”审判人才?看这场培训

- 关于振华绿色转型与可持续发展基金“可再生能源储能配置中的关键问题”项目执行单位的延期公告

- 共绘海洋生态保护新蓝图,海草床生态恢复保护实践与法治协同研讨会顺利召开

- 法治之光,照亮绿色未来③ | 凝聚多方智慧,助力生态环境法典编纂——中华环境保护基金会积极推动...

- 生态环境部部长黄润秋作《国务院关于应对气候变化和碳达峰碳中和工作情况的报告》

- “旧鞋新生”公益项目正式启动2026年上半年环保运动场申报

- 汾河源头起翠屏,十年公益林见证“两山”转化

- 法治之光,照亮绿色未来① | 十年耕耘,砥砺前行——中华环境保护基金会环境法治公益项目回顾与展望

- 关于振华绿色转型与可持续发展基金“加快关键工业部门高效电气化”项目执行单位公开征集评审结果公示

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅142688

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅122502

- 物种通用数据 | 阅21470

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅18211

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅15150

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14452

- 中国七成河蚌濒危或极危,90后小伙编著《河蚌》呼吁保护 | 阅12253

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11859

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11559

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅11462

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn