奇妙的昆虫世界:盲蝽是瞎子吗?

照片中,凹脉鼠尾草(Salvia microphylla)的花朵大小也就一、两厘米,那么趴在上面的烟盲蝽(学名:Cyrtopeltis tenuis (Reuter))就是毫米级的了,体长仅为三毫米左右。虽然名字叫“盲”蝽,但它们绝对不是瞎子。一对暗褐色的复眼,功能正常,是它们寻找食物、配偶、躲避天敌的主要视觉工具。这个名字仅仅是为了描述和区分它们“缺少单眼”这一解剖学特征,而不是说它们的视觉功能有障碍。

泛泰盲蝽(学名:Panthalis sp.)也是是半翅目盲蝽科昆虫,它比烟盲蝽大一些,体长范围在4.24至5.67毫米之间,这样我们可以更清晰地看到它的两个大复眼之间空空如也,没有单眼。

(在采食花蜜的泛泰盲蝽)

单复眼结构是大多数昆虫的视觉系统构造。

-

复眼:复眼由数万个单眼组成,单个小眼面呈六角形排列,组合后形成广阔视野,就像两个高级的广角摄像机,负责成像,识别物体的形状、大小、运动轨迹和细节。

-

单眼:是生物进化过程中形成的特殊光感受器,主要存在于无脊椎动物及大部分昆虫中,像高灵敏度的光线传感器、警报器或导航仪,提供快速反应信号。它虽然不能“看”清图像,但有感知危险、辅助导航和协调飞行的作用。

-

单眼与复眼的协同工作,构成了自然界中最复杂和高效的视觉系统之一,也是昆虫生存竞争的法宝。

蝴蝶的两只单眼比较初级,位于头部顶端,靠近触角基部,不易被看到。其功能也更偏向于基础感知,能帮助蝴蝶感知光线的明暗变化,判断是白天还是黑夜,从而决定是否活动,单眼接收的光信号还能帮助蝴蝶调节自身的生物钟。

(青凤蝶的两只单眼位于触角底部)

蜂类有三只单眼,位于头部顶端,除了执行单眼的基础功能外,它也是导航仪器,所以蜜蜂不会迷路。

(隧蜂有三只单眼)

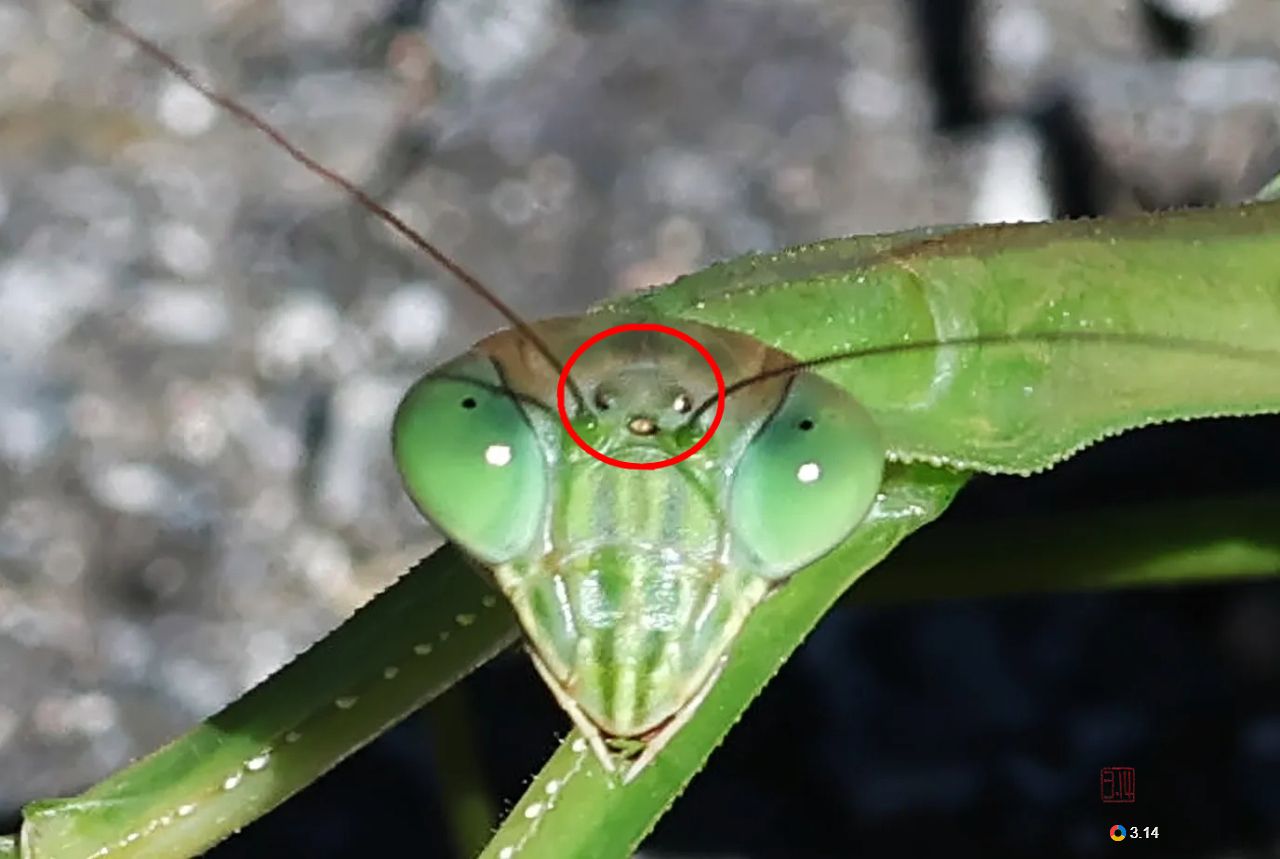

单眼对于捕食性昆虫显得更为重要。螳螂的三只单眼位于其头部的正前方,形成一个倒三角形的区域,能感知来自不同方向的光线强度变化。当有阴影快速掠过时,单眼能第一时间做出反应,提示螳螂要不“黄雀在后”,要不美食上门。

(三只单眼的巧妙分布,使这个昆虫好像又多了一个脑袋)

食虫虻是凶猛的空中捕食者,能够在飞行中精准地拦截和捕捉其他昆虫。它的三只单眼位于其头部背面顶端隆起的单眼瘤上,这种立体结构,可以节约空间,使它的复眼可以长得很大,头顶上也可以安装更多其他“设备”;这种结构更能快速感知光线和地平线的变化,使他在保持高速飞行的同时,实现精准猎杀。

(伴弯顶毛食虫虻抓到了一只小昆虫)

蜻蜓和豆娘也是飞行和捕食高手,在昆虫世界里,它们单眼非常发达和显眼。巨大的单眼意味着更多的感光细胞,能更敏锐地感知光强的微小变化,是其卓越飞行能力和高效捕猎技能不可或缺的一部分,是自然选择造就的精密仪器。

(黑背尾蟌,豆娘的一种,头顶上的单眼就像三颗闪闪发光的“红宝石”)

现在回到主题上,既然单眼有那么多好处,那么盲蝽为什么没有单眼或者说是退化掉了呢?首先,盲蝽类昆虫都很小,小型化带来了一个核心限制——头部空间、能量和神经处理能力都非常有限,生物无法在所有感官上都做到极致,必须“把钱花在刀刃上”;其次,它们不善飞行,而跟多情况是摸索前进,对单眼的功能性需求不强,跳蚤和部分部分虱子的单眼也退化了,这就是用进废退的进化法则;最后盲蝽食性高度多样化,既可吃比它更小的虫,比如蚜虫,也可以吃植物的花蜜或汁液,这时候强大的口器和发达大的触角器官就显得更为重要,它必须有所选择和放弃。所以,盲蝽为什么没有单眼,这体现了进化生物学中一个核心概念——权衡。生物很少会“全都要”,它们总是在不同的性状之间做出取舍,务实高效地配置有限的资源。

这个小虫给了我们一个小小启示,其实“盲蝽”并不“盲目”。别人都觉得好的东西也许对你并没有什么用处;随着时间条件的变化,有时选择也会变化,让现代人来选择“鱼”和“熊掌”,可能许多人会选鱼,因为他们认为白肉比红肉更健康。

还有一个有趣的现象,自然界中不存在一只单眼的现象,最少是两只(也说明立体视觉的重要性),蜘蛛有八只,所以三只眼的二郎神可以被接受,而一只眼的石人就会出乱子,这是否是自然辩证法应该讨论的问题呢?

保护地热搜

- 《中国自然资源报》理论版刊发邓侃文章:做好固碳减碳的林业文章 | 阅142896

- 《中国林业》杂志刊发邓侃文章:解读“森林是钱库” | 阅122773

- 物种通用数据 | 阅21508

- 西溪国家湿地公园模式的实践与探索 | 阅18382

- 唐雪琼:后新冠疫情期间的云南自然保护地社区生态旅游发展 | 阅15223

- 我国湿地现状如何?如何解读第25届世界湿地日主题? | 阅14580

- 中国七成河蚌濒危或极危,90后小伙编著《河蚌》呼吁保护 | 阅12405

- 日本国家公园保护管理观察 | 阅11859

- 红树林该如何保护才科学 | 阅11687

- 2023年生物科技趋势:合成生物占据“C位” | 阅11462

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn